英語の偏差値70ってどんなイメージですか?

英語の偏差値70ってどんなイメージですか?

難しい単語や文法もたくさん知っている?

スラスラ文章読めて難問も簡単に得点できる?

残念。

実はそんなことはありません。

僕も偏差値70超えるまでは、

同じように思っていましたが・・・

英語の偏差値70って意外と大したことないんです。

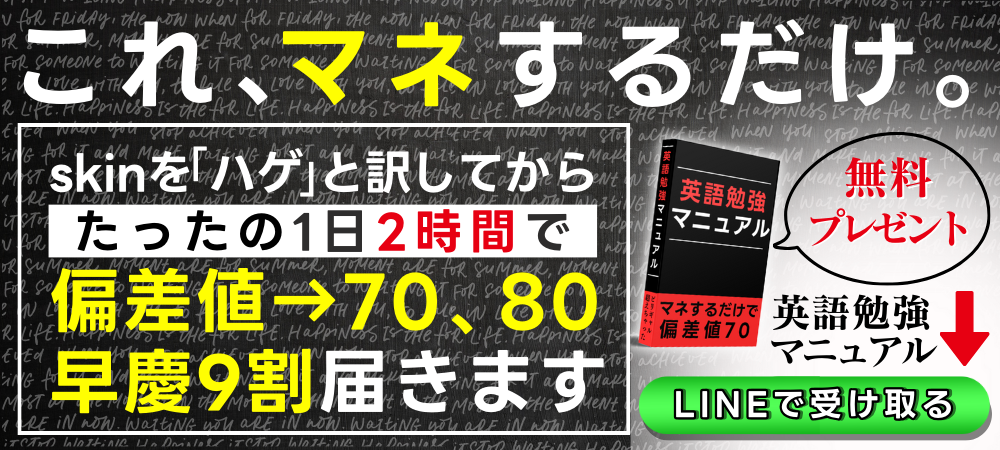

僕は浪人開始時点でskinを、

「ハゲ」と訳してしまうような英弱でした。

早慶なんて出ない高校に進学し、

3年間何もしていなかったので、

中学レベルで止まっていた。

それでも1日2時間を4か月の独学で、

英語の偏差値は80(河合塾全統記述模試)。

僕よりも勉強時間確保できるなら、

更に短期間でも偏差値70なんて楽勝でしょう。

そんな僕だから分かります。

偏差値70が世間でイメージされるほど、

案外大したことないってこと。

そして膨大な勉強時間も必要無いってこと。

スタート時点で英語の偏差値が、

30や40からだろうが関係ないってことも。

英語の偏差値70の全てについて。

今回はこれを徹底解説します。

※1ヵ月で偏差値60まで持って行きたい場合はこちら⇩

1か月で英語の偏差値60まで上げちゃいな?3つのポイントを押さえれば誰でも出来る爆速法!

・偏差値70がどれくらいのレベルなのか

・何でスタートの偏差値が関係ないのか?

・各単元でどの程度の水準を目指すべきか

・どんな意識が必要なのか

・どんな勉強法をするべきなのか

初めに:この記事の信ぴょう性

あなたも必ず得意にできる

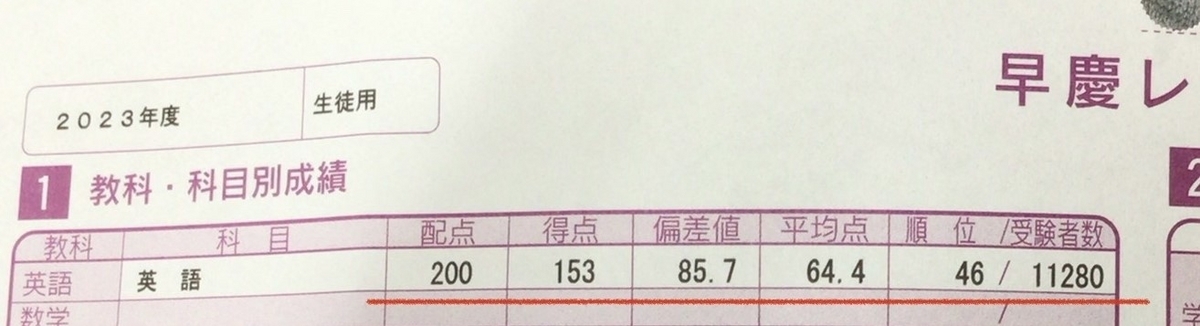

skin=ハゲと訳した僕が4か月で、

河合全統で偏差値80取れた。

これは冒頭の通り。

でもあなたはこう思ったかもしれません。

「それはお前が特別だったのでは?」

「自分にも本当に出来るのかな・・・」

勘違いしてほしくないのですが、

僕が特別だった訳では決してない。

そしてこれからお伝えすることは、

”再現性が高く”あなたにも出来ることです。

僕は今受験生に指導させて頂いていますが、

みなさんすこぶる成績を上げておられます。

例えばその内の一つはこれ⇩

他にも早大プレや慶大プレで一桁や、

予備校に行き続けて偏差値45から、

3か月弱で慶應合格するなど。

※この方々の模試成績や合格体験記はこちら

⇩

⇩

⇩

元から優秀だった訳じゃなくても、

ぶち抜けた成績の上がり方するのを、

これまで幾度となく見てきました。

僕がそうだっただけではなくて、

僕が教えた人もガンガン成績上げてるってこと。

だから再現性は高いと言い切れるし、

ぶっちゃけ偏差値70なんて通過点。

低い偏差値から大幅に上げる術。

偏差値70に必要なこと。

どちらも僕は知っています。

そういう情報を本記事には詰め込みました。

大船に乗ったつもりでご覧頂き、

取り組んで貰えたらと思います。

偏差値70ごとき簡単に取れるから。

また僕の教え子たちが成績爆上げした、

誰でもマネできる”英語勉強マニュアル”を、

公式ラインにて無料配布中です。

成績上げるのなんて一瞬。

英語を一気に「超得意」に変えてしまってください。

大学受験英語の偏差値70とは

正直偏差値70はめっちゃ出来るって感じではない

偏差値70って聞くと、

偏差値70って聞くと、

めちゃくちゃ得意科目な印象を、

あなたは持つかもしれません。

でも実際はそんなことないです。

難しい応用問題も普通に解ける、

という感じではありません。

”落としちゃいけない標準問題への正答率が高い”

これくらいだと思ってください。

偏差値70程度では、

難しい問題は割と落とします。

模試に限らず試験と言うのは、

様々なレベルの問題が入り混じっています。

絶対に得点しなければいけない。

そういう問題もありますね。

一方で殆どの人が根拠を持って正答することは難しい。

そういう問題もある訳です。

色んな難易度の問題が入り混じって、

試験問題がこうされています。

模試内の問題レベルを5段階に分けた時に、

4段階くらいまでは難なく対応出来る。

それが偏差値70のイメージです。

>>「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・

恐らくあなたは今はまだ、

偏差値70に達していないと思います。

そのため偏差値70の人は難しい問題も、

サクッと解けるとイメージするかもしれません。

でも偏差値80だった僕には良~く分かります。

偏差値70では難しい問題には対応しきれないことが。

偏差値70だと基礎は仕上がっているけれど、

まだまだ穴が多く改善の余地があるレベル。

中の上くらいですかね。

※偏差値的には上位2%とかですが、中の上と表現したくなるくらいに出来が粗いってことです。

なので自分で敵を大きくしてしまうことは避けましょう。

戦う前から負けた状態になってしまいます。

ドングリの背比べ!偏差値30、40でも70は可能

仮に今の偏差値が30だろうが40だろうが、

仮に今の偏差値が30だろうが40だろうが、

もしくは50~60だろうが関係ありません。

偏差値70なんていうのは、

どのレベルからでも到達可能です。

それは何でか?

別に偏差値30も60も大差ないから。

ドングリの背比べってやつですね。

偏差値30と偏差値60。

かなり差があると感じるかもしれません。

もちろん数字の上では大きな差があります。

でもどちらも何も身に付いていないに等しい。

そういう意味では同列です。

知らないといけない単語や文法、

英文解釈のルールをほとんど知りません。

正しい根拠を持って正答出来る問題が殆ど無い。

英語の試験中ずっとフワフワ解いてるレベル。

つまり圧倒的×10000くらいに、

基礎不足が過ぎるものだと思ってください。

偏差値60前半くらいまではそれくらい低次元です。

そういう意味では同じ括り。

偏差値30や40の人は何も勉強していない。

一方で偏差値60の人は何かをしようとはしている。

厳密に言うと、この程度の差はあると思います。

でもそんな小さな差は息を吹けば、

吹き飛ぶ程度のものでしかありません。

つまり誤差の範疇ってことになります。

赤ちゃんと幼児くらいの差。

1歳児と3歳児では体の大きさは違います。

でも高校生以上からしたらどちらも同じく、

小っちゃい子供に変わりありませんよね?

そんな程度の差です。

60前半まではどれも誤差のレベル。

ってことは逆に言うと、

そこまではマジで秒で上がるってこと。

偏差値30~40と60前半までは、

数週間から1ヵ月程度の差です。

(やり方次第だけど)

もしもあなたの偏差値が30台とか、

40台であっても悲観しないでください。

客観的に見たらその偏差値で70目指すなんて、

馬鹿げていると思われるかもしれません。

しかし、何度も言いますがそんなの誤差。

前向きに取り組んでください。

逆に偏差値50とか60の人は、

過信しないよう気を付けて下さい。

くれぐれも「基礎は出来てるはず」とか、

甚だしい勘違いはしないこと。

偏差値70を目指す上では、

何も知らないのと同じくらいのレベルでしかありません。

偏差値70に行けるかどうかはたった1つの意識の差

正直偏差値60までっていうのは、

正直偏差値60までっていうのは、

一生懸命やれば誰でもいきます。

勉強法間違えてても行くし、

穴だらけでもいきます。

でも偏差値60台の人が70の壁を越えられない。

このパターンは実に多いです。

英語で偏差値70に届くかどうかは、

たった1つの意識の差でしかありません。

才能ではなく意識の問題です。

その意識が自分一人では、

持てなかったりするんですね。

その意識を具体的に言うと、

学習精度に対する意識の差です。

どこまで徹底できているか、

とも言えるかもしれません。

例えばですが僕は文法問題集は1冊しか使いませんでした。

頻出英文法 語法問題1000という、

比較的メジャーな1冊です。

この1冊だけで模試・入試での文法問題は95%。

20問に1問間違えるかどうかってレベル。

これと同じ問題集を使っても、

僕ほど文法が得意になれる人は多くないと思います。

別に自慢がしたい訳じゃないですよw

それくらい徹底して学習精度への意識を高めていた。

つまりはこれが言いたいだけ。

あなたはどこまで問題集の精度を高めていますか?

偏差値70=応用ができると連想するかもしれませんが、

実際はそうではありません。

同じ問題集を使っても、

偏差値60の人もいれば、

偏差値70の人もいます。

それはこの学習精度への拘りの積み重ねです。

少なくとも英語に関しては間違いありません。

問題集の精度を高めることなく、

焦って応用に手を出す人がいます。

そんな人ほどドツボにハマって伸び悩む。

偏差値60台で頭打ちになる事を、

ここに断言しても良いくらいです。

偏差値60台しか取れない学習意識を持っている以上は、

何を使ってもどう頑張っても偏差値60台で止まります。

何度も言いますから肝に銘じてくださいね?

それは頭の良さではなく意識の問題です。

持とうと思えば誰にでも持てるはずですよね。

一つ一つ自分が使う問題集への精度に拘ってください。

ほんの些細な意識の差かもしれませんが、

これだけで本当に未来が変わります。

⇩学習精度の差は結果に直接つながる話⇩

浅すぎる!成績伸びない人は例外なく「学習精度に対する基準」が低すぎる件について

求められる学習要素

・単語

・文法

・英文解釈

大きく括ると、この3つ。

これさえ押さえれば偏差値70は余裕。

読むスピードなんて大して速くなくて大丈夫です。

落として良い問題も沢山あるので、

過度に難しい問題に拘る必要もないです。

「取るべき得点を取れる」

これがどういう状態か示しておきましょうか。

それは以下のような状態です。

”オーソドックスな受験用の単語帳や問題集が無難にできる”

これだけですね。

普通に単語を知っている。

普通に文法問題集が解ける。

持っている知識を使って、

早くはなくてもそれなりに正確に読める。

特別な事なんて一つもありません。

ちなみに英作文は割愛しています。

僕は模試段階では英作文は勉強していません。

僕が教える人も基本は後回しにしてます。

上記3つの要素を満たしていれば模試程度なら、

偏差値70取る上で支障なく対応出来ます。

そこはご心配なく。

じゃあ、以降で詳しく見ていきましょう。

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

偏差値70を取る上で目指すべき水準

特別なことは求められない

・単語:単語帳1冊分の見出しの意味は限りなく100%、複数の意味・品詞・絡む前置詞・派生語・自他動詞の区別まで覚えている。

・文法:問題集1冊分を一問も間違えず解けて、正答の根拠を説明できる。

・英文解釈・長文:英文解釈用問題集でも長文問題でも、ゆっくりなら正確に訳せる

偏差値70で求められるモノってこんな程度。

標準的な問題~ちょい難しい。

それくらいの位置付けの問題なら無難に解ける。

これ位のレベルでしょう。

そもそも特別なことは言っていないですしね。

シンプルに単語帳や問題集に記載される、

”殆ど”全ての情報を完璧にする。

当たり前を当たり前にやるだけです。

(”殆ど”とした根拠は後ほど分かります)

なので偏差値70だからと言って、

”応用”が必要になるってことではありません。

ここで伝えたいのはどちらかというと、

当たり前の基礎を死ぬほど完璧にする、

というニュアンスです。

でも偏差値70にはこれで十分。

それぞれの水準について詳しく説明していきます。

※偏差値30,40から目指すとなると分かりにくい部分があるかもしれません。

その場合は後述している勉強法からご覧ください。

ここは知っておいたら尚良いけれど、知らなくても特段大きな支障はありませんので。

単語の目指すべき水準

・単語:単語帳1冊分の見出しの意味は限りなく100%

複数の意味・品詞・前置詞・派生語・自他動詞の区別まで。

単語で目指すべき水準はこんな感じでしたね。

初めに1つ留意点があります。

”受験用英単語帳で見出し訳以外の情報も覚えている”

これは標準~ちょい難しいくらいのレベルです。

単語帳に記載されている情報である以上は、

どれも覚えて然るべき情報ですから。

なので、あまり身構えないでくださいね。

話を戻します。

この上記の水準を目指すべき目的は2つ。

・長文での正しい理解

・文法問題への対応

偏差値70を目指すってことは、

長文での大きな失点は出来ないですよね。

配点が大きいので。

なので多少の失点はあれど、

取るべき問題+ちょい難しいくらいまでは、

きっちり対応して得点したいです。

そのためには正確に文章を読む力が、

ある程度必要になります。

まず見出しの意味は覚えていて当然レベル。

これすら覚えていないと?

分からない単語が多すぎて、

まともに意味を取ることは出来ません。

「推測で読めるとか雰囲気で読める」

こういうこと言う人もいますが幻想です。

十中八九で英語が得意じゃないですね。

推測は確かに出来る時はあるかもしれません。

それは分からない単語が少ない時に限ります。

分からない単語だらけでは推測なんて機能しません。

なので見出しの意味は大前提で覚えておきましょう。

でも・・・

単語帳の見出しの意味しか覚えていない。

これでは長文を正しく読むことは難しいです。

そして設問に絡む文章というのは、

正しく読むことを難しくする要素が、

随所に散りばめられていたりします。

例えばbookには「本」という名詞と、

「予約する」という動詞があります。

偏差値40から目指す場合は分からないと思うので、

良い機会だと思って覚えて帰ってください。

「予約する」という動詞

これを知らなければ正しく文章を読み取ることは出来ません。

設問に絡んでいた場合には失点してしまいます。

これが和訳だった場合は、

知識の有無がダイレクトに大きな失点に繋がります。

また文法問題でも、

見出しの意味以外の情報は役に立ちます。

前置詞や自他動詞の区別なんて、

文法では頻出でじゃないでしょうか?

economicとeconomicalのような派生語の意味の区別。

文意に合わせて相応しい意味を持つ単語を選ぶ。

こんなのなんかも良くあります。

長文でも文法でも知らなければ、

否応なしに失点になりかねません。

逆に知識があるだけで得点できる機会が大幅に増えます。

大学受験用英単語帳に記載されている、

この程度の情報に関しては極力覚えておくべき。

・economic「経済の、経済に関する」economical「経済的な、節約的な」

これは互いにeconomyの派生形ですが意味に違いがあります。

・自動詞は目的語を直接取れず、

他動詞は目的語を直接取れるという違いがあります。

I play tennisはplayが他動詞で、

tennisという目的語を直接取っています。

I go to the meetingはgoが自動詞なので、

直接目的語を取れずtoという前置詞を伴っています。

ちなみにgo homeという表現がありますが、

homeは目的語(名詞)ではなく副詞です。

従ってtoを付ける必要がありません。

文法の目指すべき水準

・文法:問題集1冊分を一問も間違えず解けるのは当たり前。正答の根拠を説明できる。

正直文法問題はボーナスです。

文法問題は大概10問構成で、

難しい問題は1問あるかどうか。

ここで3つ以上落とすとというのは頂けません。

それは失点という意味でもそうですし、

文法問題如きで3つ以上も落とす文法力では、

その他の問題へも多大な支障が生まれかねないから。

たとえば長文を読むのだって文法が必要です。

しかも「文法知識を問いますよ」と、

教えてくれている文法問題とは違います。

文章を読み進めながら、

どこでどんな知識を求められるか分かりません。

臨機応変に必要な文法事項を活用しながら、

即時に判断しつつ読まないといけません。

文法問題として問うてくれている。

それにも関わらず簡単に失点するレベル。

これでは臨機応変に文法を使って読むなんて、

そんな高度なことは出来ません。

偏差値70を目指すのであれば、

取るべき得点は確実に得点しなきゃいけない。

それは文法の独立問題でも、

長文を読む際においてもそうです。

日頃の学習から単に正解不正解だけではなく、

正答の根拠まで説明できる位には、

文法への学習精度を高めておく必要があります。

英文解釈・長文の目指すべき水準

・英文解釈・長文:英文解釈用問題集でも長文問題でも、ゆっくりなら正確に訳せる

先述の通り、長文は配点が大きいです。

ここで多く得点できるほど、

優位に立つことは間違いありません。

受験生がやりがちなミスは、

安易に速読に拘ることです。

しかし残念なことに、

多くの場合は功を奏しません。

何故なら速読以前に、

正しく読むことができていないから。

正しく読めもしないのに、

速く読もうとしても何も生まれませんよね?

「ゆっくりでなら9割以上は正答出来ます」

というくらい正確に読めるなら、

速読に走っても良いでしょう。

そうじゃないなら、

まずはゆっくりで良いので、

正しく読むことを心掛けるべきです。

模試で高偏差値を取るためにも勿論。

入試を見据えて読解力を高めていく上でも、

確実にこの方が良いと思います。

特に模試程度であれば、

そもそも試験の問題量自体も多くはありません。

偏差値70を狙える相当の学力ならば、

読むのが特別速い訳ではなくても、

全然時間が足りないとか、

大問1つ丸々落とすなんてことにはならないはず。

もしそうなるなら速読を意識するだけで、

どうにかなる問題ではないく、

全体的な力不足が原因です。

読めている気になる事と、

本当に正確に読めることは全く違います。

日頃から英文解釈用の問題集でも、

長文問題でも自分の訳と和訳を、

照らし合わせて確認するようにしましょう。

”照らし合わせて一文も読み違いがない”

これを正確に読めている状態と言います。

もし偏差値70も無いってことは、

恐らく読み違いが多々あるはずです。

まずは、それをなくしましょう。

読み違いが沢山ある中で速く読んでも、

結局問題を解くことは出来ません。

また和訳が出題された時なんて、

大幅な失点を避けられません。

文章を読むうえで、

正確に読むなんて当たり前な事ですよね?

まずはこの当たり前を出来るようにしてください。

⇩”正確に読む”とは何か?それが分からなければこちらから⇩

文法すら知らなかった僕が正確に英文を訳せるようになって気付いた考え方と勉強法を紹介!

偏差値40からでも70を目指せる勉強法

これまでのおさらい&この後の方針

まずは、これまでのおさらいをしましょう。

偏差値70取る上では、

特段ハイレベルなことは必要ありません。

単語帳や問題集に書いてある事を着実に押さえる。

早くはなくていいので正確に読めるようになる。

これらが必要でしたね。

>>「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・

別に難しい事は言ってないと思います。

でも殆どの人がこんなことすら、

まともに出来ていないのが実情です。

そこで僕がお伝えした、

偏差値70に届くかどうかの意識の差、

というやつを思い出してください。

学習精度・徹底する力。

これが重要だとお伝えしました。

つまり多くの受験生はこれが出来ない、

もしくはそのやり方を知らないんです。

何となく勉強しては、

ボンヤリと出来るようになった気でいる。

これこそが英語の偏差値が伸びない人のやり方。

これから各単元での勉強法をお伝えします。

その通りに実行してください。

それだけで偏差値70はまじで固いです。

偏差値70を超えてからは、

我流でやっても良いと思います。

それができるだけの力があるから。

でもそれまでは出来る人の真似をするほうが、

格段に速く成績は伸びるはずです。

それでは見ていきましょう。

⇩勉強のマネはいい事!でも5つのポイントに気を付けて・・・⇩

勉強できる人の真似は大賛成!でも気を付けなければいけない5つのポイントとは!?

単語

・単語帳1冊を短期間で出来るだけ多く繰り返す

・覚えようとしない。立ち止まらない。書かない。

・初めは分からない単語だらけでも繰り返していれば自然と覚える。

・出来不出来は一切気にせず、一単語数秒程度で前に進み繰り返す。

使う単語帳はメジャーなもの1冊で十分。

メジャーな大学受験用単語帳で、

情報量に決定的な差がある事はないです。

仮に若干の情報量の差があるとしても、それは誤差。

取り組むにしても1冊を仕上げてから、

次のものに取り組むべきでしょう。

どれも中途半端になっては本末転倒です。

1冊で良いので見出しの訳だけでなく、

複数の意味・品詞・絡む前置詞、

他にも派生語・自他動詞の区別まで意識して、

とにかく繰り返してください。

10周~20周が1つの目途です。

そして、その際は覚えようとしないでください。

変な話だけど超真剣に言ってます。

覚えてからでないと、

次の単語や次のページに進めない病

これに掛かっている受験生は実に多い。

しかし覚えられない原因は、

まさにこのやり方にあります。

地頭や要領が良くないと、

ほんの数回やったくらいでは覚えられません。

ましてや1回で覚えるなんて、

天才以外には出来ない所業です。

なので凡人であるほど繰り返す必要があります。

どうせ立ち止まって「う~ん」と覚えようとしても、

繰り返すスピードが遅ければ次やる時には忘れています。

当然書いて覚えるのもNG。

それよりは1単語当たり数秒程度。

雑にでも良いので早く繰り返す方が、

遥かに覚えは早いです。

時間的にも体力的にも楽なはず。

初めは分からない単語がだらけかもしれません。

でもそんなの問題ありません。

繰り返すうちに自然と頭に入っていきます。

とにかく出来不出来なんかは、

気にせず繰り返すことだけに集中しましょう。

時間を掛けてやった気になって満足しないこと。

時間なんて掛けなくて良いので、

隅々まで完璧に覚えている状態を目指して、

とにかく繰り返す意識が重要です。

こちらについて具体的な学習法はこちら⇩

【ズルい英単語】大学受験なのに短時間で英検1級単語帳まで完璧にした覚え方

文法

・問題集1冊を徹底的に繰り返す

・見た瞬間に正答と根拠が思い浮かばなければ即チェックを付けて次の問題に進む

・出題パターンと正答根拠が気付いた時には身に付いているので、いちいち考えようと無駄な時間を掛けずに繰り返すことだけ考える。

言いたいことは概ね単語と同じです。

文法も問題集ごとに、

情報量に大きな差はありません。

有名なものがいくつかありますが、

どれを使っても結構です。

どれか1冊で良い。

一問も間違えず解けるのは当たり前。

正答の根拠まで説明できるようになりましょう。

このためには単語同様に徹底的な繰り返しが近道です。

大学受験で求められる英文法は、

ほぼほぼパターンが決まっています。

一見違う様に見えても、

本質は同じであることが極めて多い。

まずは何を問いたいのかという、

出題パターンに気付けるようになることが必要。

その上で問題集を解く際は、

正答の根拠まで持てるようになりましょう。

ここまで出来れば、

少し変化球な出題をされても対応できます。

長文中でも臨機応変に文法知識を使って、

読み進められるようになるはずです。

目途としては1週間で1周以上。

見た瞬間に正答と根拠が思い浮かばなければ、

そこにチェックを付けて次の問題に進んでください。

チェックを付けた問題に重点を置きながら、

2周目以降は繰り返してください。

分からない問題だらけでのスタートになると思います。

単語もそうでしたが問題ありません。

繰り返すうちに出題パターンを、

無意識にでも身に着けられます。

正答の根拠も気が付いた時には頭に入っています。

初めは考えても分からないし、

覚えられるわけでもありません。

自然と身に付くまで、

集中的に繰り返すことだけ考える。

何度も言いますが、

その徹底には十分気を使ってくださいね。

見開きで1問「しか」間違えない。

こんな認識してはいけません。

見開きで一問は間違えすぎです。

見開きで1問ということは、

1冊で換算したら100は間違えている。

1問「も」間違えてしまった。

こう思えるようになってください。

こちらについて具体的な学習法は以下をご覧ください⇩

独学・問題集1冊で正答率95%を実現する英語文法問題の伸ばし方!

英文解釈&長文

・英文解釈:問題集1冊、全ての問題で英文を見た瞬間に文構造を完璧に把握できるよう繰り返す。

⇒解いたら誤訳が無いかを確認し、あれば原因を特定する。

・長文:簡単・短くても良いので毎日読むこと。

⇒復習として未知の知識+一文単位で誤訳の確認及び原因特定

・共通:音読

正確に文章を読める。

これだけで偏差値70は楽勝。

特別速く読める必要も、

長文を解くテクニックも必要ありません。

正確に読めるようになるには、

読み方の訓練をしてルールを身に着けること。

まず単語や文法など必要な知識が揃っている。

これは絶対条件になります。

そもそも知識不足では勝負になりません。

その上で持っている知識を使って、

読み方を知らなければいけません。

そして読み方には必ず正解があります。

正しい読み方は一文につき、

必ず1つしかないってことです。

Aという解釈もできるしBという解釈もできる。

こんな現象はまずありえません。

色々な単語や文法知識が絡み合って、

英語の文章は構成されています。

しかしどんなに複雑な文章でも、

正しい文構造は1つしかありません。

⇒文法すら知らなかった僕が正確に英文を訳せるようになって気付いた考え方と勉強法を紹介!

この1つの正しい文構造を、

百発百中で見抜けるようになりましょう。

そのために、やるべきことを説明していきます。

まずは英文解釈の問題集を1冊用意。

単語や文法と同様にメジャーなものであれば、

ぶっちゃけ何でも良いです。

英文を読むルールに関する最低限のエッセンスは、

メジャーなものならある程度網羅されています。

その問題集を使って全ての問題で英文を見た瞬間に、

文構造を完璧に把握できるように繰り返す。

問題を解いたら必ず誤訳が無いか確認しましょう。

誤訳があればその原因を特定してください。

(何をどうして構造を取り違えたのか、など)

また英文解釈の問題集とは別で、

毎日長文を解きましょう。

難しくなくても良いし、

短いものでも構いません。

正直読むものは何でも良くて復習が大切です。

単語でも文法でも分からない知識があれば、

逐一拾うようにしましょう。

そして一文単位で誤訳が無いか、

日本語訳と照らし合わせる。

誤訳があれば原因を特定します。

そして英文解釈用問題集・長文問わず音読をしてください。

・目的:正しい文構造とそれを速く日本語に変換することを体で覚えること

・正しい文構造を意識して前から順に意味を取る事を意識

・音読のスピードが上がるほど、英語⇒日本語の変換が速くなっている証拠

・変換が速くなる=正しい文構造の取り方とその速度が体に馴染んでいる

・この積み重ねが出来ると、初見の文章でも音読と同じように読めるようになる

音読をすると正しい文構造の取り方と、

日本語への変換が速くなります。

音読を繰り返すと、

正しい文構造で読む感覚が身に付きます。

SVOCみたいな文の区切り方を、

嫌でも頭が覚えてくれるようになる。

先述の通り偏差値70程度なら、

過度に速く読める必要はないです。

ただ音読をする副次作用として、

読むのも早くなるってことですね。

これだけで偏差値70には、

十分すぎるほど速く読めるようになります。

多読と音読を繰り返していくと、

ゆくゆくは早慶のような超長文でも時間を残して、

楽々と解き終えられるようになるはずです。

具体的な学習法は以下の記事をご覧ください⇩

帰国子女レベル!多読をしていたら早慶の英語も秒で終わるようになった件

【補足】偏差値80の世界

僕が感じた偏差値70と80の違い

折角なので僕が偏差値80になった時に感じた、

偏差値70との違いを紹介しておきます。

ちなみに模試段階では、

英作文を勉強していませんでした。

そのため英作文含め満遍なく得点して偏差値80の人より、

文法や長文の出来は良かったと思います。

英作:文法:長文=9:9:9

英作:文法:長文=7:10:10

イメージ的に言うと後者のため、

前者のパターンの方とは、

感じ方に差があるかもしれません。

そこは大目に見て下さい。

・問題のポイントが瞬時に分かる

・正答するのは当然で、他の選択肢が間違いである理由も解説と同じように説明できる

大きくはこの2点です。

偏差値70とは結構大きな一線がある。

そんな風に感じます。

一言でまとめるなら、

出題者の意図を汲みながら問題を解ける、

みたいなことですね。

「この知識を知っているのかを問いたいんだな」

「この文章が正確に読めるかを問いたいんだな」

これらは問題見た瞬間に分かります。

設問の意図が分かるので、

そこに沿って解答できる感覚。

和訳問題でもポイントが見抜けています。

なので”そこを強調して解答する”、

みたいなことができたりもする。

なので当然引っ掛け問題も見抜けます。

「ここをこうやって引っ掛けさせたいんでしょ。」

「でも○○(誤答となる根拠)だからそれは間違いだよね」

正答以外にも誤答と判断すべき根拠も、

手に取るように分かるようになります。

単に知識を知っている、

正確に読めるって話ではないです。

出題者の思考を汲み取る。

何がポイントなのかに気付く。

正答と誤答まで解説通りに解答することができる、

という点が偏差値70とは違うと感じました。

赤子を捻り潰すみたいな感覚で解ける。

そんな感覚です。

偏差値80になった時に意識していたこと

・設問構成に注意を払っている

・受験用英単語帳や文法問題集は隅々まで全て頭に入っている

・前から読んで、返り読みせずにスピーディーに正しく意味が取れる

・英検準一級の単語帳の見出しの意味は覚えている

偏差値80を取る頃は、

問題を解けるようになることに。

焦点は置いていませんでした。

設問がどうやって構成されるか。

どんな意図で出題されているか。

この辺が自分の中での焦点。

これができると元々の知識や読解力にプラスして、

更に強い解答の根拠が持てるようになります。

結局、問題を作るのも人です。

問題集でも模試でも過去問でもそうですよね。

なので問題には作り方があります。

何を問うのか。

どんな引っ掛けを用意するのか。

設問の構成に至るまで、

出題者の思考プロセスが存在しているはず。

それを意識して日頃問題を解く、

そして復習をするようにしていました。

出題者の思考プロセスを持てるようになれば、

問題のポイントが見抜けるようになります。

>>英語の復習で最も効果的!「出題者の思考」をパクるべき理由とは?

ただこれができるためには、

十分な知識と読解力が不可欠です。

そうでないとそもそも、

設問に大きな気を配ることはできないから。

受験用単語帳や文法問題集に関しては、

全て隅々まで完璧に頭に入っている状態。

単語に関しては覚えるべき情報は、

マジで全て覚え切っていました。

文法問題集に関しては、

正答の根拠が分かるだけではありません。

上の話とも被りますが各選択肢が、

何故間違いなのか説明できるようにしていました。

偏差値70なら、

ここまでやる必要はないでしょう。

それに加えて英検準一級単語帳へも手を出しました。

模試で偏差値を取るって意味では、

優先度低めではあると思います。

でも模試のためというよりは、

入試を意識して取り組んでいたって感じですね。

また長文も返り読みすることなく前から読み進めても、

正確に意味が取れるようにしていました。

早慶過去問くらいなら合格点取りつつも、

時間が余るくらいのスピードではあったと思います。

また和訳は模試の採点でも満点か、

部分点で1点引かれる程度だったので、

正確に読むのはそこそこ得意になっていたという感じです。

偏差値80になる勉強法が分かる(急ぎの場合はここだけ見て!)

ここまで長らくゼロベースから偏差値70に必要なこと、

ここまで長らくゼロベースから偏差値70に必要なこと、

そして偏差値80の世界について説明してきました。

偏差値80取るまで僕は特別な勉強はしていません。

少し変わった事をしたのは偏差値80を取って以降です。

ここまで話してきた内容が全て身に付く。

そういう勉強法を貼っておきます。

僕が全くのゼロベースから、

偏差値80まで持って行った勉強法まとめです。

今回は偏差値70に焦点を当てています。

偏差値70ってどんなものかであったり、

そこに求められる水準について、

詳しく説明したつもりです。

勉強法に関して本当はもっと詳しく書きたいのですが、

長尺になるので少々割愛した部分もあります。

以下の記事では勉強法単体に関しては、

今回お話しした内容よりも詳しいものになっています⇩

skinをハゲと訳した僕が1日2時間で偏差値70を超えて80に到達した英語の最短距離勉強法

さいごに

まとめ~1番のポイントは?~

・偏差値70を目指す上で現状の偏差値は関係ない(ドングリの背比べ)

・偏差値70は応用ができるというか普通に問題集をやれば届く範囲

・学習精度や、どれだけ徹底できるかが一番大きなカギ

偏差値70に届くかどうかのカギは、

学習精度へのこだわりである。

これが一番お伝えしたいことです。

偏差値70に届かせるうえで、

メチャクチャ高度な事って、

実は必要無かったりします。

「意外とこんなもんなんだ」ってレベル。

僕も特別な事をしたわけじゃありませんが、

偏差値70どころか80まで行ったわけです。

でも多くの人は届きません。

これはシンプルに、

徹底して取り組んだかどうかでしかない。

そう思っています。

1つの問題集、1つの問題へのこだわりです。

1つの間違いを良しとするか。

記載されている情報を、

1つ抜けてても良しとするか。

こういう小さな徹底の積み重ね。

その意識さえ持てれば案外簡単なものです。

そこに現状の偏差値は関係ありません。

偏差値30だろうが40だろうが、

偏差値70を達成するなんて楽勝。

英語が得意科目になったら、

受験は凄く有利になります。

頑張りましょう。

⇒【逆襲開始】偏差値40から慶應に受かるには?大逆転への道を徹底解剖はこちら

⇒ 中3レベルでも2か月ありゃ慶應A判定!なのに・・・殆どの人が出来ない理由はこちら

⇒【慶應法学部の英語】この対策で平均点の2倍取って圧勝した!その考え方&対策の全貌はこちら

skin=「ハゲ」から始まった受験勉強。

しかし工夫された勉強法を用いて2か月後に受けた模試で慶應A判定を並べ、慶應法・経済・商に全勝。

僕の勉強法をぜひ「マネ」してみてください!

・1~2ヶ月で一気に偏差値を伸ばしたい

・慶應などでA判定を並べてみたい

・今のヤバい状況を抜け出したい

こんな人は下記画像からラインアカウントを追加してください!

ライン追加直後に勉強マニュアルPDFが無料で3つ届きます。