整序問題キラーへの道!パズルと一緒?

模試でも大学入試でも解く問われる並び替え(整序問題)。

これは正答出来る人できない人がハッキリと分かれます。

英語の実力がもろに反映されるからです。

できない人は結局、

最後は勘に頼るハメになる。

一方で解ける人は確実に正答出来ます。

この出来・不出来の差は、

果たしてどこから来るのでしょうか?

答えは凄く簡単でコツを知っているかどうか。

整序問題はパズルと同じなんです。

パズルの解き方を知っているかどうか。

この差でしかありません。

今回はそんな整序問題を解くコツと勉強法を解説します。

初めに:この記事の信ぴょう性

あなたも整序問題キラーになれるよ

僕はskin=ハゲと訳すほど英弱でしたが、

2か月後で慶應法A判定を出し、

4か月後の河合では偏差値80になりました。

この間に並べ替えだけではなくて、

文法問題全般がかなり得意になれた。

並べ替え含め文法で簡単に落としていては、

こういう成績にはなりませんしね。

あなたがskin=ハゲと訳すよりも英弱、

ということはあまりないと思います。

そういう意味ではあなたにも必ずできることなんです。

でも、もしかするとこう思うかもしれません。

「それはお前がたまたま上手くいっただけでは?」

「自分にも得意に出来るのか?」

先んじて言っておきます。

あなただって普通にこうなれるし、

並べ替え問題で満点取れるようになる。

ここには当然ちゃんと根拠があります。

デタラメを言っているんじゃないですよ。

僕は今受験生に指導させて頂いていますが、

みなさんすこぶる成績を上げているんです。

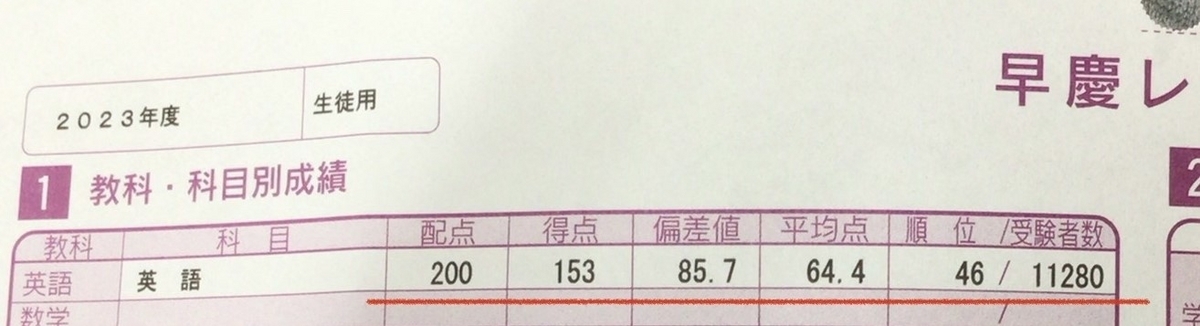

例えばその内の一つはこれ⇩

他にも早大プレや慶大プレで一桁、

予備校に行き続けても偏差値45だったのに、

3か月弱で慶應合格するなど。

※この方々の模試成績や合格体験記はこちら

⇩

⇩

⇩

元から優秀だった訳じゃなくても、

ぶち抜けた成績の上がり方するのを、

これまで幾度となく見てきました。

こういう力を付けていく上では、

「並べ替えできません」じゃ、

話にならないわけですよね。

当然のように得意になっていなきゃいけない。

つまり僕が並べ替えを得意にしただけでなく、

僕が教えてきた人たちもまた、

同様に得意にしてきたってことです。

だから再現性は高いと言い切れるし、

「並べ替えはできて当然」くらいには、

あなただって必ずなれますよ。

そのための情報を本記事に落とし込みました。

大船に乗ったつもりでご覧頂き、

取り組んで貰えたらと思います。

絶対出来るようになるから。

また僕の教え子たちが成績爆上げした、

誰でもマネできる”英語勉強マニュアル”を、

公式ラインにて無料配布中です。

成績上げるのなんて一瞬。

英語を一気に「超得意」に変えてしまってください。

整序問題はパズルと一緒

組み合わせと消去法

整序問題にも出題の意図があります。

整序問題にも出題の意図があります。

難しい単語の意味を問う問題ではない。

これは分かりますよね?

整序問題というのは、

文法や構文の理解を問う問題です。

問題を解く際、

随所にそれらの知識が必要になる。

文法壊滅していたりとか構文なんて何も知らない。

そんな場合は、基礎から勉強する必要があります。

基礎事項が壊滅しているというのは、

パズルで言うところのピースが無い状態です。

パズル作りの名人でも、

ピースがなければ完成させられません。

しかし文法や構文など、

基礎事項がある程度出来るなら実は物凄く簡単。

考え方はパズルの組み方と一緒だから。

パズルって組み合わせられそうなものを、

先に組み合わせていきますよね?

何も考えずに闇雲に組み立てる。

こうする人はいないと思います。

少なくともそれをやっている途中で、

非効率だということに気付くはずです。

・先に組めるものを組んでセットにする。

・ある程度まで組めると残りのピースから組めるバリエーションも制限される。

・その残ったピースを使って限られるパターンの中で組み合わせて、既成のセットと繋げていく。

こんなパズルの要領と全く同じ。

それが整序問題。

コツを押さえて解く訓練を積めば、

整序問題キラーになるのは簡単。

じゃ、そのコツを以降で見ていきましょう。

・”正答率95%”の文法知識を短期間・独学で身に着ける方法⇩

独学・問題集1冊で正答率95%を実現する英語文法問題の伸ばし方!

整序問題の3つのコツ

整序問題を解くコツ。

ここではそれを本格的に解説します。

コツは3つあります。

・最初と最後に注目する

・語句同士でくっつけられるものはくっつける

・文法に則る組み合わせを作る

ただ、1つ注意点があります。

コツを知るだけではな足りないということ。

問題を解く際に使えなければ意味が有りません。

なので知るだけではなく、

お伝えするコツを意識して、

整序問題を実際に解いて復習してみて下さい。

「こうやって考える・解くんだ」

これを”実体験として肌で感じる”事が大切です。

長文の読み方を教えてもらっても、

実際に長文を読まなければ、

読めるようにはならないのと同じこと。

頭でわかったつもりにならない。

実戦で使えるように自分の中で落とし込む。

この作業は自分でやるしかありません。

ここだけ注意頂くようお願いします。

では3つのコツを、

1つずつ見ていきましょう。

①最初と最後に注目する

問題にもよりますが最初の出だしや、

問題にもよりますが最初の出だしや、

最後の語句が定められている場合があります。

これらが初めから定められている場合、

「その定められた語を軸に考えてね」

という出題者からのヒントです。

そこを起点して考えると、

パズルを組み立て易くなったりする。

つまりどういうことか?

初めから定められた最初・最後の語句から、

芋づる式に組み合わせることが出来るってことです。

サクッと芋づる式に組めるセットを、

初めに組めるだけ組んでしまう。

すると残りの語句のバリエーションも制限される。

その後が組みやすくなるでしょう。

例えばheから始まる文で、

playという動詞は続きませんよね?

続くのは助動詞か三人称単数系の動詞。

(場合によっては関係代名詞も)

助動詞ならその後に動詞原型が続きます。

そしてそれが”助動詞+動詞原型”でも、

”三人称単数系の動詞”でも、

自動詞か他動詞かに応じて、

その後の語句まで一連で考えられると思います。

仮にそれが他動詞で、

選択語に名詞が複数あった場合は、

即座にどの名詞が続くかは断定できなくても、

その他動詞の後に何かしら名詞が続くことは決定できます。

その決定事項を踏まえて、

その他の語の組み合わせを考える。

これだけでも考えられうるパターンに限りが出てきます。

そうなれば残りの語についても考えやすくなっているはず。

最後の語句が決まっている場合もこれと同じです。

その語句を起点に考えることが出来ます。

先に組めるものを組んでしまう。

残りが少なくなってきたら、

組み合わせられるバリエーションが減る。

これはパズルと同じだと思いませんか?

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

②語句同士でくっつけられるものはくっつける

イディオム系は各単語で散らばっているのを、

イディオム系は各単語で散らばっているのを、

早く一つのセットにしてしまうのがコツです。

選択する単語の内で2つ以上を一気にまとめられます。

すると、それ以降を考えやすくなります。

例えばwould like toなら、

3単語を一つにまとめられますよね。

10単語から構成されていても、

would like toをまとめられれば3/10。

toに続く動詞原型を含めれば、

4/10は既に完成ということです。

セットになる組み合わせを見つけたら、

そこを起点に芋づる式に繋げていきます。

toに続く動詞が他動詞なら目的語を取りますよね?

ならwould like to 動詞+”目的語”まで見えてきます。

またbe proud ofのような、

前置詞で終えるイディオムであれば名詞が続きます。

それはシンプルな名詞だけでなく、

動名詞・名詞節それぞれ有り得ます。

動名詞の動詞が他動詞なら、

目的語が続くはずです。

名詞節ならその後には新たに、

主語+述語動詞を含んだ文になります。

beがam,is,are,was,wereのどの形をしているか。

それによって主語だって、

目星をつけることが出来ます。

このようにbe proud of でセットにして考えられれば、

その前後も連なって考えやすくなっていくのが分かりますよね。

分かる範囲で繋げて考えていくだけでも、

残りの語句はかなり減っていきます。

残った語句で作れるパターンは、

かなり限られるので考えをまとめやすくなる。

しかし稀ではありますが、

一つ注意しないといけない点があります。

イディオムに見せかけて、

実はイディオムではないパターンです。

例えばwould like toじゃなく、

would,like,toがそれぞれ独立している。

そんな場合を考えてみて下さい。

「その3単語が選択語に含まれていればセットにしてくるだろう」

こうやって引っ掛けに来るパターンです。

日本語訳に則して作るなら、

意味的に判断できるのでこれは起こり得ないです。

しかし日本語のヒントが無い。

そういうタイプの問題もあります。

そんな時は初めはセットにして考えつつ、

残りの語句を考えるうちに、

文の整合性が取れなくなっていないか、

という注意が必要です。

「おかしい」と感じた時は、

その初めにセットにした語句を軸に考え直しましょう。

これは出題側が引っ掛けとして、

そのイディオムを作らせようとしています。

なのでそのイディオムに使った語句が、

キーワード(=解答のカギ)になるよう問題を作っています。

例えばwoulrd like toで考えていたなら?

その3語を軸に考え直すってことですね。

wouldは普通の助動詞で、

次に原型動詞を取るだけかもしれない。

それならlikeはwouldに続く可能性がありますが、

少なくともtoは全く別個で考えるべきですよね。

そのtoはイディオム関係ない単なる不定詞、

もしくは前置詞かもしれないと考え直して、

次には名詞(句)や動名詞の可能性を探るなどですね。

引っ掛けに使われた語を軸に考えると、

早くその問題のポイントに辿り着けます。

そうすれば建て直しの時間も短く済むし、

高確率で正答に近づきやすくなります。

最初の見立てが間違えだったとしても、

致命傷にすることなく得点できるはずです。

とにかく焦らない。

誤ってセットにしてしまったイディオムの語。

ここを軸に組み直してください。

③文法に則る組み合わせを作る

シンプルだけど一番重要かもしれません。

シンプルだけど一番重要かもしれません。

基本に忠実になるということです。

英文には規則があります。

その規則こそが文法です。

文法通りに組み立てれば、

それだけで自ずと正解に近づく。

パズルの形は整序問題における、

英文法に該当すると思ってください。

パズルの形を知っていれば、

容易に組み合わせられるのと同じです。

文法に基づけば、

語句の組み合わせは簡単に作れるということ。

当たり前ですけど英文には主語がある。

そして述語動詞がありますよね?

このようなルールが各文法事項にも存在します。

例えば自動詞は目的語伴わなくて、

他動詞には必須とかもそうでしょう。

なので他動詞は、

目的語と組み合わせる事ができます。

つまり整序問題を、

パズル的に考えるとこんな風になります。

・英文の規則である文法に則っていれば、

幾つかの組み合わせを簡単に作れる

⇩

・組み合わせができるほど残りの選択語句の数は減る

⇩

・選択語句が減れば考えられうるパターンが制限され、

他の組み合わせを作る目途が立てやすくなる

⇩

・出来上がった幾つかの組み合わせを、

また文法に沿って更に組み合わせる

⇩

・必然的に整合性の取れた文章(=正解)になる

これマジでパズルと同じじゃないですか?

パズルも先に出来るモノから組み合わせて、

それを最後に合体させるじゃないですか。

同様に各文法事項を当てはれば芋づる式に繋がっていく。

そしたら、そこで出来た組み合わせを合体させる。

こうなると文法や構文知識が不可欠になる事が分かるでしょう。

多くのルールを理解するほど、

組み合わせを作る事が簡単になり、

そして正答率が高くなります。

そのためにはどんな勉強をしたら良いのか見ていきましょう。

整序問題を得意にする方法

例文暗記は時間の無駄

整序問題は文法と構文知識を、

整序問題は文法と構文知識を、

上手く使えれば解ける問題です。

それらの知識を入れていけば、

少なくとも語句が指定される整序問題では、

整合性の取れていない文章を作る事は無くなります。

そもそも文法的に誤った組み合わせを作ることはない。

もしくは並び替えていく中で、

残った語で組み合わせを考えている時に、

文法的に誤った並びしか作れてないなら、

既にどこかで誤っていたことに気付きます。

文法や構文知識に豊富な人は、

組み合わせのパターンを限定できるってことです。

文法的に・文構造的に、

正しい組み合わせしか作らないから。

一方それらに乏しい人は誤りに気付かず、

何でも組み合わせようとしてしまいます。

しかし豊富な人は誤った組み合わせを、

自らの力で排除できますからね。

その分だけ組み合わせのパターンを、

絞って考えることが出来る。

中には例文の暗記を勧める人もいます。

でも個人的には時間の無駄です。

別に例文を覚えなくても、

必要な知識さえそろっていれば、

整序問題は単なるパズル問題だから。

しかし例文暗記をしても、

文法が身に付くわけではありません。

英文解釈が出来るようになるわけでも、

勿論ありません。

なので例文暗記と文法等は、

別個で独立した勉強が必要になります。

つまり例文暗記なんてする必要無いのに、

それをやったがために2度手間な勉強になってしまう。

整序問題なんて必要な知識があれば、

単なるパズル問題に過ぎません。

無駄な手間は省き、

身に着けるべき知識だけに集中して取り組みましょう。

文法問題集を完璧にする

必要な知識は文法問題集で学ぶことができます。

頻出なイディオム、

文法ルールや構文など。

解説まで読んでいれば、

網羅的に学ぶことができます。

一冊で十分です。

ただ何となく解いているだけでは、

整序問題でも活用できるほどにはなりません。

問題を間違えることがなくなるようにする。

こんなのは当たり前。

解説も隅々まで頭に入っている。

それくらいに仕上げましょう。

シンプルな文法問題を得意にするほど、

整序問題での正答率も上がります。

先ほどお伝えしたコツは勿論有効ですが、

そのためのベースがしっかりしているほど、

あらゆる整序問題に対応しやすくなります。

僕自身も文法問題集一冊で、

文法問題の正答率95%まで上がりました。

そして勿論整序問題も超得意になりました。

・問題集の使い方1つで偏差値80に持っていく方法⇩

使い方1つで偏差値80!グングン成績が伸びる英語問題集の使い方!

・”正答率95%”の文法知識を短期間・独学で身に着けよう⇩

(先ほども貼りましたが再度共有しておきます)

独学・問題集1冊で正答率95%を実現する英語文法問題の伸ばし方!

英文解釈を得意にする

英文解釈が得意になる事は、

英文解釈が得意になる事は、

整序問題にも大いに生きてきます。

英文を適切に解釈するためには、

文法知識を知っているだけではいけません。

それを活用できる必要がある。

何故その文がこの訳になるのか。

その文構造を正確に理解していないと、

正確な訳は導き出せないですよね。

つまり、

”英文解釈ができる=文の整合的な構造と意味を把握できる”

こういうことになります。

結局整序問題は、

”整合的な文を指定語句の中で作る作業”です。

なので、その本質は同じ。

英文解釈の勉強をするうちに、

何が何を修飾している、

動詞の目的語がどこにあるとか、

itやthatの役割とかいったような、

文法規則や構文の見極め方が分かってきます。

文法規則の見極め方が分かって、

文構造を正確に把握する力が備わるとどうなるか?

整序問題で組み立てる際に、

整合性の取れない組み合わせを作らなくなり、

仮に作ってもおかしいと気付けるようになる。

必然的に整合的な組み合わせを作り、

それを繋げるだけで正答に辿り着けるはずです。

・英文解釈が超得意になる考え方はこちら⇩

(記事内に例題があります。ちゃんと訳せるかな?)

文法すら知らなかった僕が正確に英文を訳せるようになって気付いた考え方と勉強法を紹介!

補足:感度を養う

「おかしい」と敏感になれる能力

違和感を感じ取れる能力。

これは並び替えでかなり差をつけます。

それを養うことも普段の勉強で出来るし、

そういう意識でやることが大切です。

前出の話と被りますが、

would like toで先に組んで、

解き進めていたとしましょう。

でも本当はwould like toじゃなく、

それぞれが単体だった場合。

絶対にどこかで破綻をきたすんですね。

wouldとlikeとtoのそれぞれ単体が正解なのに、

would like toで組んで進めた先に、

正解に辿り着くことはないからです。

どちらも正解になりえるのでは、

問題として成立しえません。

片方で正解の文になるなら、

もう片方は何かしらで不整合。

意味的にか文法・文構造的にか、

必ず何かしらで破綻をきたします。

例えば残りの語では、

もう文法的に組みようがないとか。

整序で落とす人は、

ここに気付けないんですよ。

組んでる途中にも気付けないし、

組み終わってからも気づかず、

そのまま答えが出せたと思ってる。

「あれ?これおかしいぞ」

こういうセンサーが機能しません。

解説を見れば大したことではなく、

決して難しいことではない、

にもかかわらずです。

本来実力の範疇にあるはずの問題も、

”違和感”への感度が悪すぎて、

落とすようなことを平気でしてしまう。

一方で整序で取り切れる人は、

”違和感”への感度が違います。

敏感です。

組んでる途中でもそうだし、

組み終わってからでも気付ける。

だから破綻したものを、

破綻するまま進めることや、

そのまま答えにすることを避けられるんですね。

でもこの感度は必ず上げられます。

日頃文法問題集をやる中での、

意識の持ち方でしかありません。

まずは整合的な文を作る。

それは意味的観点でもそうだし、

文法・文構造的観点でもです。

常にこれは心がけましょう。

つまり何となくで組まない。

根拠を持って意図して整合的な組み方をする。

整序問題が苦手な人は、

まずこの感覚がなかったりします。

次に苦手ではなくて、

文法はそれなりに出来るのに、

ちょいちょい整序問題で落とす、

という人は特に以下を意識してほしいです。

そして一通り組み終わった時、

答えを作れたからと、

安易に終わりにしないこと。

それが整合的な文か。

ちゃんと確認してください。

なまじ文法が苦手ではなかったりする分、

模試でも文法問題集でも、

それなりに整序問題ができてしまう。

だからこそ自分の間違えに鈍感になりがちです。

ささっと解いて簡単に答えを出して終わり。

それが引っかけなどによる破綻をきたしていても、

「あーそうだったんだ」と軽く受け止める。

これじゃあ鈍感なままですよね。

いつまでも感度が養われることはありません。

だから解き進める際は言うまでもないし、

解き終えた時にも整合的か気を付ける。

こんなのって言われてみれば当たり前です。

本番でこういう動きが求められるから、

練習からそういうつもりでやろうってだけ。

すごく地味なことだし派手さはないけれど、

こういう意識の積み重ねであったりが、

感度を養うことに繋がります。

そして同じ問題集をやる中でも、

得られる力や取れる成績が変わってきます。

この感度の差は、もれなく点数の差です。

凡事徹底を舐めることなく、

しっかりやりましょう。

「あれ、これおかしいぞ」

必ずこの感覚を掴めるし、

安定して整序で取り切れるようになりますよ。

まとめ

さいごに

整序問題(並び替え問題)は、

パズルの要領と同じです。

問題中のヒント、

つまり文の最初や最後の語句や、

選択肢である指定語句など、

これらを使って作れるところから、

上手く組み合わせを作っていきましょう。

まずは出来る所から組み合わせを作れれば、

残りのピースは少ないので、

組み合わせを作るのは簡単になる。

一つ一つの組み合わせを作る際も、

出来上がった幾つかの組み合わせを、

更に組み合わせる際も、

文法や構文解釈のルールに沿って進めてください。

この作業に慣れてしまえば超簡単。

並び替え(整序問題)キラーになれるはずです。

⇒【英語】解き方1つで飛躍的に伸びる!単語の語句定義・意味推測問題のテクニック!

⇒ 満点を狙う!英語の空所補充問題における5つのパターンとその対策テクニックを徹底解説!

⇒ skinをハゲと訳した僕が1日2時間で偏差値70を超えて80に到達した英語の最短距離勉強法