語句定義・単語の意味を推測させる問題が、

英語の試験なんかではありますよね。

特に慶應法学部なんかでは、

好んで出題されてきました。

ある単語に下線が引いてあって、

選択肢の定義から相応しいものを選ぶ。

こういう問題です。

その単語の意味を知っていると一発で解けます。

でも全ての単語を覚えているなんて、

どう考えても現実的じゃない。

寧ろそこを追い求めすぎるのは、

明らかに負担過多でコスパが悪い。

となると・・・

意味を知らないながらも上手い具合に、

正しい選択肢を選べるようになる必要がある。

ただ安心してください。

語句定義・単語の意味推測問題には、

一定の解き方があります。

意味を知らなくても問題ない。

上手に選択肢を絞っていければ、

正しい選択肢を選ぶことは可能です。

慶應法学部のように計10個ほどの選択肢が、

選択群に用意されていると一見複雑で、

難しく見えるかもしれません。

それでも特に恐れる事はない。

一定の手順で解けば簡単です。

”語句定義・単語の意味推測問題の解法テクニック”

今回はここを説明します。

この手の問題はテクニックだけで、

大幅に得点率を伸ばすことができます。

・語句定義・単語の意味推測問題が苦手な人へ

・解き方一つで簡単に解けるようになる

初めに:この記事の信ぴょう性

語句定義・意味推測を得意にさせてみせる

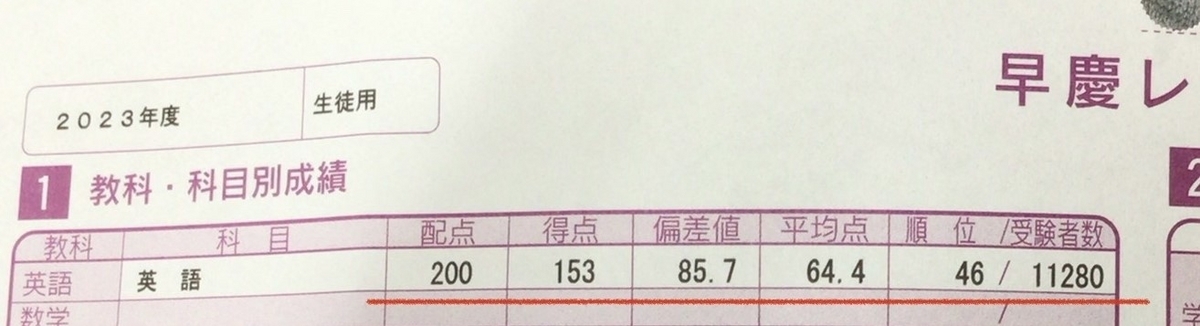

僕はskin=ハゲと訳すほど英弱でした。

それでも2か月後で慶應法A判定、

4か月後の河合では偏差値80、

慶應法学部入試では平均の2倍取れるようになった。

これは純粋に英語力も上げましたが、

問題の分析・解き方の訓練をかなり積みました。

でもそれは僕だからできた、

ということではありません。

そこで得た知見には再現性がある。

こう言うのには根拠があります。

僕は今受験生に指導させて頂いていますが、

みなさんすこぶる成績を上げておられるんです。

例えばその内の一つはこれ⇩

他にも早大プレや慶大プレで一桁や、

予備校に行き続けて偏差値45から、

3か月弱で慶應合格するなど。

※この方々の模試成績や合格体験記はこちら

⇒⇒⇒ 詳しく確認する

こういう風になってもらえるくらいには、

僕の知見には再現性があります。

そしてその中でもトップクラスに、

自信を持っているのが語句定義。

僕自身の受験勉強時の経験からも、

これまでに教えてきた経験からも、

その知見を本記事に落とし込みました。

だから大船に乗ったつもりでご覧頂き、

取り組んで貰えたらと思います。

絶対得意にできますよ。

また僕の教え子たちが成績爆上げした、

誰でもマネできる”英語勉強マニュアル”を、

公式ラインにて無料配布中です。

成績上げるのなんて一瞬。

英語を一気に「超得意」に変えてしまってください。

【英語】語句定義・単語の意味推測問題の解き方

【前提】意味を覚えてるならそれが一番

語句定義・単語の意味推測問題は、

その単語を知らずとも解くことは可能です。

しかし人間ですので解く作業の中に、

間違いをすることだって当然あるでしょう。

そういう意味では、

初めからその単語を覚えていることがベスト、

ということは間違いありません。

リスクなく確実に解答できるからです。

わざわざ下線引いて問題にしてくる位なので、

大学受験用単語帳にはない単語も含まれるでしょう。

もし学習に余裕があるのであれば、

英検用の単語帳とかを用いて、

少し難しめの単語もやっておくと良い。

初めから分かる単語が多いほど、

有利に得点できることは言うまでもありません。

しかし、これはあくまで”理想”です。

どこまで単語を詰められるかという、

現実的なラインは人によって異なります。

英検等の難しい単語帳に手を出すのは、

学習に余裕がある場合のみにすべきです。

他にもやるべきことがある中で、

それが優先されることはありません。

それはあくまで+αでしかないです。

最低限大学受験用単語帳を完璧に仕上げる。

これはマスト。

後は自分の学習の進捗に応じて、

どこまでやるか塩梅を判断するようにしてください。

解法の大枠

該当の単語の意味が分かる場合は、

覚えている意味に合わせて選択肢を選びましょう。

ただ単語の意味を知っていたとしても、

品詞と意味が合っているかは、

念のために確認した方が良いです。

例えばこういう場合で考えてみてください。

observe

「観察する」「遵守する」

前者しか知らず選択肢にそれっぽいものがある。

そのせいで飛びついてしまった。

けど文意と照らして考えると前者は不適。

故に早とちりのせいで誤答になってしまった。

こういうことがあります。

勿体ないですよね。

確認作業を入れていれば、

安易に前者を選ぶことはなかったのですから。

だからちゃんと品詞だったり意味だったり、

「これだ!」で飛びついて決定じゃなく、

ちゃんと念のために確認した方が無難てこと。

そして該当の単語の意味を知らなかった場合に関して、

まずは大まかな解法の大枠を把握しましょう。

意識することは以下の3つです。

・品詞の区別

・単語のイメージの把握

・文意に合わせた細かい意味の最終確認

語句の定義や推測だからと言って、

いきなり細かい意味から見てはいけません。

まずは消去法的に有り得ないものは選択肢から外して、

絞れるところまで絞って考えるほうが正答率は高まります。

細かい意味だけで判断しようとすると、

文脈上の意味のみを頼りにピンポイントで、

厳密な意味を選ぶ必要がありますよね。

すると絶対に当てはまる事の無い選択肢まで、

考慮の対象になり選択が煩雑になる。

思考の整理がしにくくなるほど、

ミスをする恐れが強くなり、

誤答率が上がってしまいます。

だから論外な選択肢は外して、

絞りながら答えを探っていく方が良い。

英語に限らず日頃から有り得ない選択肢は省く、

という考え方はすると思います。

それを品詞の区別や、

単語のイメージの把握によって行う形です。

それにこの解き方であれば、

最悪の場合にも対応できます。

つまりどういうことか?

最終的に勘で埋めるしかない、

という局面でも正答率が高まるってこと。

仮に細かい意味が分からなかったとしても、

最悪2択までは絞れるようになります。

細かい意味だけに依存して考えると、

選択肢が絞れなかったりしますが、

絞れていれば最後に勘で解答する際でも、

当たる確率は高いはずです。

それぞれのステップについて細かく見ていきましょう。

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

品詞の区別

品詞の区別は有効かつ非常にお手軽にできます。

例えば文中で動詞の役割をしている場合、

選択肢で名詞的な意味のものは省くことができる。

品詞は該当単語と選択肢で、

必ず一致していなければいけません。

選択肢の定義がaやthe+名詞や、

無冠詞の名詞で始まる場合は、

その該当語句が名詞の場合のみ正答に成り得る。

こういう考え方ですね。

名詞、動詞、形容詞、副詞。

どれに当てはまるのかを意識しながら区別しましょう。

品詞というと「代名詞」「前置詞」なども含まれますが、

語句定義・単語の意味推測問題においては、

上記4つ以外が問われることは無いはずです。

ただ注意することがあるとしたら、

文構造が上手く取れず該当語句の品詞が分からない場合。

該当語句を含む文章に関係詞が混じって長かったり、

主語と述語動詞の見極めが難しかったりすると、

該当語句の品詞の区別が難しくなることがあるかもしれません。

複雑な文章でも適切に品詞の区別をするには、

高い英文解釈力が求められることがあります。

イメージの区別

該当語句のイメージを掴む方法は2つです。

・プラスとマイナスの把握

・言い換え表現を見つける

いずれか・もしくは両方を用いて、

語句のイメージをまずは掴みましょう。

まずは該当語句のイメージが、

プラスなのかマイナスなのか、

大まかな矢印の向きを把握しましょう。

この時点ではまだ、

厳密な意味まで考えていなくても大丈夫。

前向きな言葉が入りそうか。

後ろ向きな言葉が入りそうか。

これを文脈に照らし合わせて考えるだけで十分。

プラスの意味な言葉が入るのが自然な流れであれば、

マイナスの意味を含む選択肢はその時点で消えます。

一旦日本語に置き換えて考えると分かりやすいでしょう。

「今日は天気が優れていて健康状態も良い。」

「だから非常に気分がAだ」

Aにマイナスな意味を含んだ言葉は入りませんよね?

プラスな意味を含んだ選択肢に絞る事が出来るはず。

また、言い換え表現に注目することも有効です。

単語自体にプラスかマイナスか、

どちらかの意味を含めばそれで判断できます。

しかしプラスやマイナスの意味を、

全ての単語が含んでいるという訳ではありません。

後者の場合には特に、

言い換えを見つけると楽になります。

例えばtriuphを「勝利」という訳で用いられる場合、

文脈的にプラス・マイナスの判断は出来ると思います。

プラスの流れで来ていたら、

butなどが出なければプラスの意味として、

処理できるでしょう。

これは「勝利」という言葉自体に、

プラスの意味が有るから出来る事です。

一方でその言葉自体に、

プラスもマイナスも無い場合もあるわけです。

そんな時は言い換え表現からイメージを掴みましょう。

同じ品詞の語句が並列で並んでいたり、

カンマやコロンで区切って、

詳しく説明してくれていたりする。

例えばinsigniaには「記章」、

という名詞の意味が有ります。

a school insigniaで「校章」になったりしますが、

これでプラス・マイナスを区別するのは難しい。

「何かを示すために身に着けるもの」かなと、

文脈的にイメージできればベストですが、

そんな簡単にいかない事もあると思います。

もしemblemが並列で並んでいれば、

その単語に対するイメージが分かりやすくなるでしょう。

もしくはカンマやコロン等で区切って、

a badge that shows ~~~みたいな説明があれば、

俄然イメージを持ちやすくなるのではないでしょうか?

言い換え表現を見つけると、

一気に正答に近づけることが多いです。

余談ですが言い換え表現は、

専門用語で特に多く使われます。

語句定義のみならず長文問題でも役に立つので、

日頃から言い換えには注意する癖を持てると良いですね。

最後は文意に合っているか意味の確認

品詞や語句のイメージを掴んで、

選択肢を絞ったらあとは最終確認のみです。

やはり最終的には選択肢の定義を当てはめた時に、

しっくりくるかどうかを確認する必要があります。

選択肢が絞れていたとしても、

それはあくまで候補に過ぎません。

実際に当てはめた時に、

意味が通っていなければ誤答になります。

ただ選択肢を絞れている時点で、

限りなく正答に近づいていることは間違いない。

この最終確認を怠って、

早とちりで誤答になるのは非常に勿体ないです。

しっかり語句の定義を当てはめてみることで、

確実に正答出来るよう慎重になりましょう。

さいごに

慣れれば超簡単

語句定義・意味の推測系の問題は、

慣れれば超簡単です。

機械的に考え方に当てはめて考える事が出来れば、

基本的には大幅に得点率は上がります。

少なくとも大けがすることはありません。

単語を多く覚える余力があればそれは最高ですが、

そこまで出来ないからと諦める必要はありません。

この手の問題ほど、

小手先のテクニックだけで、

乗り切れる問題は多くないでしょう。

あとは今回お伝えしたことを、

自分の感覚としてしっかり掴んで、

再現性を高められるようにしてください。

⇒ 独学・問題集1冊で正答率95%を実現する英語文法問題の伸ばし方!

⇒ 【徹底攻略講座】英語長文が読めない全受験生へ!サクッと原因特定・解決するための3ステップ

⇒ 可能性はたった2つ!?単語は分かるのに英語長文が読めないナゾを一緒に解き明かす!