英語の長文を読んでいる時に、

分からない単語が出てきた

受験生なら誰しもが、

こんな経験をした事あると思います。

良くある勘違いなのですが・・・

大学受験用の単語帳を全部覚えたとしても、

分からない単語が出なくなる訳ではありません。

2000語程度しか載っていないので、

考えてみれば当然ですよね。

しかし英語が苦手な受験生ほど、

分からない単語が出た時に、

過度にテンパってしまいます。

その単語が分からないこと、

それ自体は問題なかったとしても、

テンパったせいで別の所に綻びをもたらし、

自体を大きくしてしまったりする。

これは本来取れる点を落とす、

非常に勿体ない行為です。

英語が得意な受験生がみんな、

「歩く辞書」のような膨大な量の単語を、

覚えている訳ではありません。

もちろん中には受験レベルを超えて、

多くの単語を覚えている人もいます。

(僕もそうでした)

しかし基本的にはそこまで覚えていない受験生の方が多い。

そして仮に受験レベルを逸脱して覚えていても、

分からない単語は必ず出てくるものです。

僕は英検1級まで覚えてましたが、

分からない単語は出てきました。

「分からない単語がない」

こんな状態にはなれないし、

そこを追い求めるのはコスパ悪い。

大事なのは、分からない単語が出た時の対処法。

これを身に着けてさえいれば、

分からない単語が出ても対応できる。

そしてそれは日々の学習の中でも養うことができます。

「英語長文の中に分からない単語が出てきたらどうするか」

今回はここについて説明します。

・長文で分からない単語が出た時の対処法が分かる

・”分からないなりに”対処して読めるようになる

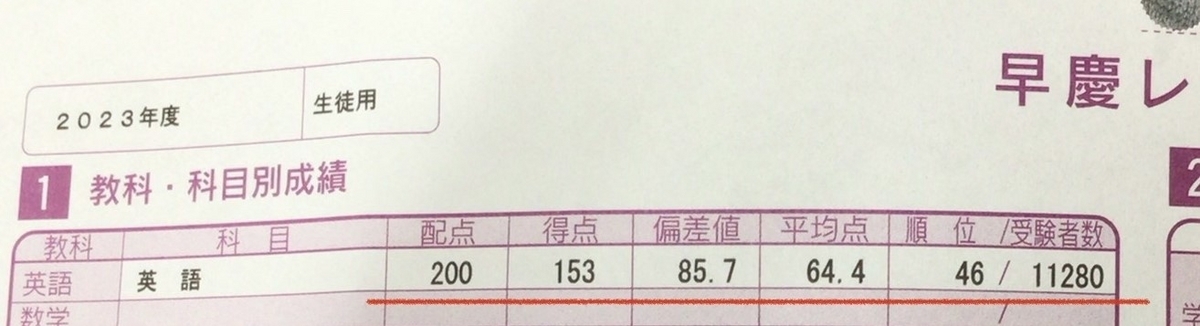

この記事の信ぴょう性

あなたも対処できるようになるから

僕はskin=ハゲと訳すほど英弱でした。

それでも2か月後で慶應法A判定、

4か月後の河合では偏差値80、

早慶なんて超簡単くらいになれた。

けどですよ?

長文読んでれば分からない単語は出る。

冒頭の通り英検1級まで覚えたって、

分からない単語はゼロにならない。

その中で点数を取るには、

分からないなりの対処を、

身に着けなければなりませんでした。

そうやって英語を得意にしていったので、

どうすれば対処できるのかちゃんと分かります。

でもこれは僕だからできた、

ということではありません。

あなたにだって必ずできること。

こう言うのには根拠があります。

僕は今受験生に指導させて頂いていますが、

みなさんすこぶる成績を上げておられるんです。

例えばその内の一つはこれ⇩

他にも早大プレや慶大プレで一桁や、

予備校に行き続けて偏差値45から、

3か月弱で慶應合格するなど。

⇩

⇩

⇩

分からない単語が出る度にテンパり、

対処できなかったらこうはなりません。

どこまで行っても分からない単語は、

必ずついて回るものですからね。

僕だけじゃなく僕が教えている人も、

ちゃんとそこに対処できるようになって、

英語を得意にしているってことです。

これは今後のあなたにも同様。

僕自身の受験勉強時の経験からも、

これまでに教えてきた経験からも、

その知見を本記事に落とし込みました。

だから大船に乗ったつもりでご覧頂き、

取り組んで貰えたらと思います。

また僕の教え子たちが成績爆上げした、

誰でもマネできる”英語勉強マニュアル”を、

公式ラインにて無料配布中です。

成績上げるのなんて一瞬。

英語を一気に「超得意」に変えてしまってください。

大前提

ベースは無いとどうにもならない

英語長文を読む中で分からない単語が出てくる。

これ自体は付いて回るものです。

どこまで行ってもゼロにはなりません。

ただ分からない単語だらけとなると話は別。

大学受験・・・特に難関大学になれば、

ある程度のベースは絶対必要です。

一つの単文の中に3つも4つも、

分からない単語が出てくる。

これじゃあ流石にどうしようもありません。

長文全体でどれだけ分からない単語があるんだ、

という話になってしまいます。

もしも長文を読んでいて、

分からない単語だらけだった場合・・・

その長文で求められる水準に対して、

自分の単語レベルが圧倒的に足りない。

こう認識しなければいけないです。

分からないなりに対処って次元じゃなく、

それをするための土俵にすら立てていません。

文中の虫食い箇所が多すぎたら、

対処のしようがないですよね。

最低限として大学受験用の単語帳一冊は、

きちんと頭に入れておきましょう。

これは出来たらライバルより優位になるというより、

出来ないと劣位になるという話です。

つまり、スタートラインのレベルがそこ。

これがで出来ていないのであれば、

それはマストで出来るようにしてください。

⇒【ズルい英単語】大学受験なのに短時間で英検1級単語帳まで完璧にした覚え方

「そこは大丈夫!」という場合は、

分からない単語への向き合い方を、

下段以降で学んでいきましょう。

どこまでも覚えないといけないわけではない

知っている単語量が多ければ多いほど良い。

これは疑いようがありません。

一つでも多い方が良いに決まってる。

そりゃそうだ。

単語を知っていれば、

何も考えずともその訳がすぐに分かります。

無駄な時間も手間も掛ける必要がありません。

言うまでもなく最高。

じゃあどこまでも覚えなければいけないのか?

というと、そんなことはないです。

例えば大学受験では、

超ニッチな専門用語が出てくることがあります。

でも、それは分からないことが前提。

直接は得点に絡んでいなかったり、

得点に絡んでいても前後の文意から、

推測できるかどうかを試していたりするものが多い。

専門用語ではなくても、

難しい単語は大概こういうタイプ。

それでも、知っていればそりゃ話は早いですよ?

でも知らなかったからダメとか、

不利になるなんてことはありません。

大半の受験生はそこまで仕上がらない。

というか永遠に単語とイタチごっこするのは、

どう考えたってコスパが悪すぎます。

それをやるってことは、

「海馬」とか「前頭葉」とか、

日本語でも良く分からんものも含め、

全部追っていくことになります。

コスパ悪すぎるし現実的に無理でしょ?

・知らなくても問題ない単語まで全部覚えようとする。

・知らないなりに対処する方法を身に着ける。

圧倒的に前者の方がコスパがいいですよね。

無駄に単語やる時間をほかの勉強に使えるし。

受験レベルを逸脱した単語を覚えるのは、

他の全ての準備が万全になって尚、

時間がある時にやればいいこと。

そうではない状況なら、

そんな高度な単語に時間を割かず、

他のやるべきことに時間を使いましょう。

こういう優先順位での考え方は、

初めに持っておいてください。

分からない単語がある事は当たり前だと思っておく

長文を読む中で分からない単語が1つも出てこないってことはないです。

ある程度単語レベルのベースが仕上がっても、

また受験レベルを超えた単語を身に着けても、

分からないものがゼロになることはありません。

それが多いか少ないかの差でしかない。

だから分からない単語が出る度に、

ビクつく必要は全然ないんですよ。

分からない単語が出てくるのは、

寧ろ当たり前だと思っていてください。

どこまで覚えていようが、

そういうものなんです。

大切なのは・・・

その時々で出来る最善の対処を冷静にすること。

これだけ考えましょう。

分からない単語があっても対応さえ間違えなければ恐れる事はありません。

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

【本題】分からない英単語が出てきたときの対処法

考えるべきは2つ

文中に分からないことが出てきた時、

考えるべきは以下の2つです。

・推測する

・無視して戦略的に読み飛ばす

推測するっていうのは、

誰しもが思いつくことでしょう。

でも、どうやって推測するんでしょうか?

推測してとはいっても、

誰もが簡単に推測できるなら苦労はないですよねw

推測するにもやり方があります。

その具体的な推測の仕方やコツは後ほど説明します。

無視し読み飛ばすという可能性も、

頭に入れておいてください。

推測できない場合も中にはあります。

推測できたとしても、

敢えて推測しない方が良い場合もあります。

もっと言えば・・・

”推測自体無駄でその単語の意味を知る必要が無い”

こういうことも有り得ます。

一旦ここでは分からない単語が出た際に、

取るべきは2つのやり方があることだけ、

押さえておいてくれれば大丈夫です。

以降で、それぞれについて説明していきます。

具体的な推測の仕方の基本

ここでは推測の仕方について説明します。

文中の単語を推測する際、

大きな流れは以下のようになります。

・分からない単語以外で、その文の大まかな意味を把握する

⇩

・把握した大まかな文意に基づき、前後の文意に沿って推測する

まず単語が分からなかったとしても、

それ以外で汲み取れる意味は、

大まかにでも汲み取りましょう。

例えば述語動詞が分からなかった時、

そこで立ち止まるんじゃなくて、

以下のような大枠を作って下さい。

「A君はリンゴを○○した。」

この○○が分からなかった述語動詞。

一旦はこのように大まかにでも、

ざっくり大枠で意味を掴みましょう。

ただこれだと推測するには可能性が広すぎます。

「リンゴを買った」

「リンゴを投げた」

「リンゴを捨てた」

「リンゴを砕いた」

「リンゴを食べた」

など

なのでこの段階ではまだ推測は行わずに、

○○のままにしておいてください。

勝手に主観で意味を決めつけて、

尚早な判断を下さないってこと。

ここで下手に推測して埋め込んでしまうと、

それ以降の文章を誤読してしまったり、

後から再度同じ個所を読み直すという、

二度手間になりかねません。

そこで正しく推測を行う為に、

前後の文意に沿って考える必要があります。

明日はA君のお母さんの誕生日だ。

そこで「A君がリンゴを○○した。」

そして、明日に向けてアップルパイを作った。

これならリンゴを買ったとか、

調達した感じのニュアンスになるでしょう。

もしA君は1日何も食べてなくて、

お腹が空いていたとかなら、

「食べた」が入ると思われます。

また兄弟げんか的な文脈なら、

「投げた」かもしれません。

このようにして、

推測は必ず前後の文意を見て判断する。

主観で「こうだ!」と決めつけるのではなく、

全体を見て流れに沿った推測をしましょう。

そして推測を行う際は大まかにで大丈夫です。

細かいニュアンスまで完璧にっていうのは恐らく無理w

「リンゴを買った」

「リンゴを調達した」

別に意味あんまり変わらないし、

その細かい違いまで掴む必要もありません。

なのでその単語の持つ意味を完璧に当てるというよりは、

ニュアンスの方向性を定めるという認識になります。

ただ推測を行うには前後の文意を、

正しく読み取れていることが前提です。

これは即ち英文解釈力が問われるってこと。

もし英文解釈に自信が無ければ、

そこは出来るようにしておいた方が良いですね。

⇒文法すら知らなかった僕が正確に英文を訳せるようになって気付いた考え方と勉強法を紹介!

推測のコツ:プラスかマイナスか

推測して、その単語の持つニュアンスの方向性を決める。

その上で知っておくと役に立つポイントがあります。

それは、プラスかマイナスかということです。

このニュアンスさえ取り違えなければ、

単語が分からずとも大けがはしません。

例えばit sounds 分からない単語 but 悪い事の列挙

これは考えやすいのではないでしょうか?

butの後ろに悪い事が書かれているので、

「良さそうに見えるけど実は良くない」、

という流れになりますよね。

単語の意味が完璧には分からずとも、

プラスのニュアンスを持つ単語と推測できます。

またこの例のように大学受験の英語長文では、

二項対立が多く組み込まれています。

同じ論調で終始書かれるというよりは、

「こんな効果もあるけど、実はこうだった」のように、

二面を持たせた文章になる傾向が強いんです。

文全体の大きな流れと転調(butとか)を意識して、

前後の文章を読むことができていれば、

少々単語が分からないことがあっても、

単語の持つニュアンスの方向性はつかめるはずです。

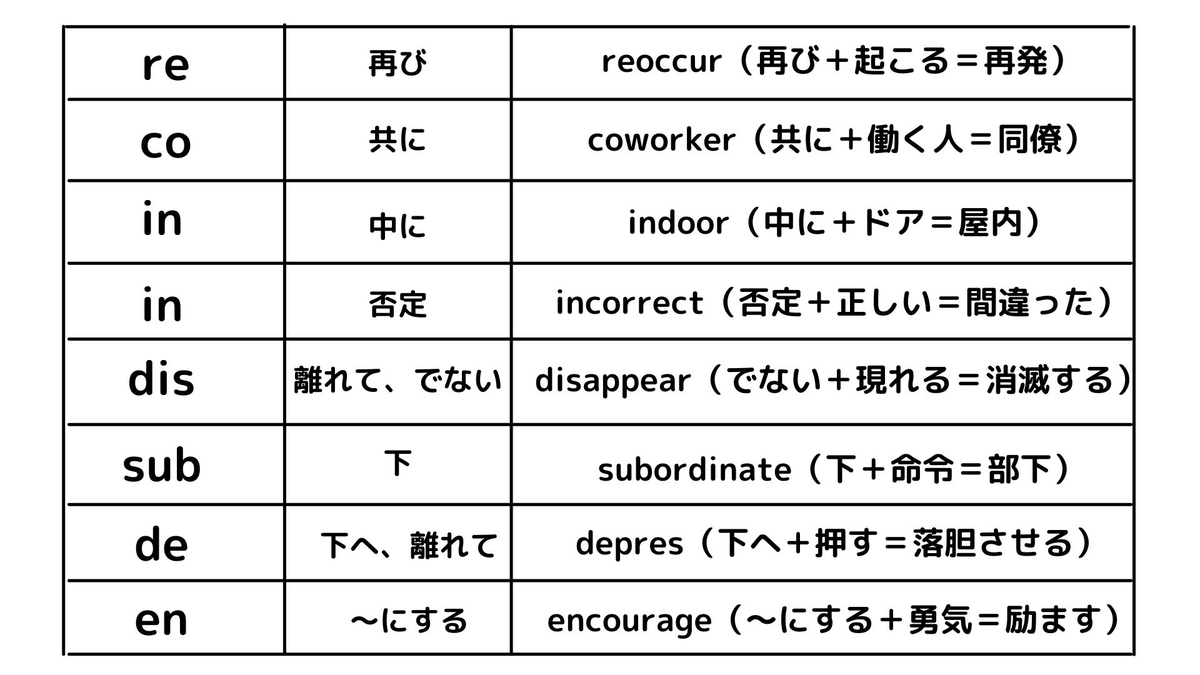

推測のコツ:単語の字面、形

その単語自体が分からないものだとしても、

単語の字面や形から意味を推測することは可能です。

impression

メインの意味としては「印象」ですよね。

一方でimpressiveは「印象的な」という意味の形容詞。

impressionを知っていれば、

impressiveの意味を推測することは、

難しくないと思いませんか?

iveで終わる単語は基本的には形容詞ですし、

その字面からimpressionの派生語だろうと、

容易に想像することができます。

impressionの持つイメージを形容詞化したら、

「印象的的な」という言葉自体が出てこずとも、

「印象を与えるような」くらいに考えられれば、

文意を取る程度上では差し支えありません。

また接頭辞や接尾辞からも、

単語のニュアンスを導き出すことができるでしょう。

接頭辞というのはこんなやつですね。

こんな風に接頭辞+セットの単語から、

意味を推測することができます。

またこの接頭辞は単語の頭ですが、

逆に接尾辞という単語の語尾からも、

ヒントを得ることができます。

たとえば「~able」で~出来るになります。

accept+able=acceptable(受け入れることができる)

acceptable amountで許容量みたいに使います。

知っている知識を掛け合わすだけでも、

単語を推測するチャンスが大きくなりますよね。

なので日頃から各単語のイメージや品詞ごとの形、

接頭辞や接尾辞に対するイメージにまで、

細かく意識を持てると良いかもしれません。

推測の注意点:分からない単語が副詞だった時の推測

副詞が分からなかった時は慎重になりましょう。

文構造上は副詞が無かったとしても成立しますよね?

・それは間違えている

・それは絶対に間違えている

「絶対に」が副詞になる訳ですが、

これがなくても「それが間違えている」、

ということは分かると思います。

だからと言って副詞が分からなかった時に、

その副詞を外して考えればいいやというのは危険。

その副詞が否定的な意味だった場合は、

真逆のシナリオになりかねません。

たとえばI rarely smokeだと、

「滅多にタバコを吸わない」になりますよね。

raelyが分かんないからといって、

それを外して考えるとニュアンスが結構変わります。

誤ったニュアンスで解釈してしまうと、

その後を読み進める際に障害となったり、

そのニュアンスを設問で問われた際に厄介です。

「副詞は無くても文自体は成立するから意味は取れる」

こう安直に考えることはせずフラットな気持ちで、

前後の文意からそのニュアンスを決定しましょう。

無視して戦略的に読み飛ばす

無視して読み飛ばす勇気も必要です。

分からない単語を推測するというのは、

あくまでその長文問題でしっかり得点するための手段。

それにも関わらず

単語が分からないからと動揺してその後を読み違える。

その単語の推測に拘り過ぎて時間を無駄に消費する。

根拠も持てず主観で意味を当てはめてぐちゃぐちゃになる。

etc...

こうなっては本末転倒です。

そうなるくらいなら読み飛ばしてしまってください。

時に長文の一文目や一段落目に、

超難しい単語が含まれていることがあります。

これは受験生の出鼻をくじく脅しのようなもの。

そこでの対応力によって、

受験生の得点に差を付けようとしてるだけ。

「知らないなりに対応できるかな?」

という出題者からのメッセージ。

そこで焦り始めたり心が折れたりしては、

それこそ出題者のドツボにはまってます。

その段階では分からずとも読み進めていくうちに、

もしくは全文読み終えた時には、

推測できるかもしれません。

はたまた設問には特に絡まない、

全体でみれば重要じゃない語かもしれない。

また文中でも得点に絡まない形で、

難単語が出ることがあります。

分かればベストですが、

その単語の意味が分からなくても、

全体の意味や得点には支障がありません。

読み進めて問題を解き進めていくうちに、

その分からない単語がその長文の、

もしくはその問題のポイントであるかどうかが見えてきます。

そこで必要なら、

改めて立ち返って考えれば大丈夫です。

多くの時間を掛けて推測するという行為は、

その単語が設問に直接絡んでいない場合、

時間を無駄にし思考を混乱させるだけなので基本ナンセンス。

その一語が分からないとしても、

他の文が適切に読めれば、

文全体の意味を把握していく上ではカバーできます。

読み飛ばす勇気と、

その判断を瞬時にできるよう、

日頃の学習から意識しましょう。

文中で分からない単語が出ても調べながら読まない

分からない単語が出ることは常です。

大切なのは、そこへの備え。

日頃からそれらが出た時にどうやって対処するか、

という練習をする必要があります。

本番でいきなり推測するなんて難しい話なので。

となると日頃長文を読んでいる際に、

分からない単語が出たからと言って、

すぐ調べることはお勧めできません。

分からずすぐに調べたくなる気持ちは、

もちろん理解できますが我慢しましょう。

その場ですぐに調べてしまうと、

推測する力や場合によっては、

読み飛ばすべき状況判断能力が身に付かない。

いざ本番でそれらが必要になった時、

もれなく爆死してしまいます。

長文を読み終えた後や問題を解き終えた後に調べる。

これだったら問題はありません。

あくまで長文を読み問題を解く作業では、

その時自分に出来る最善をする習慣を付けること。

ちゃんと試験を想定した動きを、

日頃の勉強の中でしてください。

分からなかった単語は後から覚えるべき(場合による)

覚えている単語量は多ければ多いほど良い。

これは言うまでもありません。

なので僕は分からなかった単語は、

極力覚えるようにしていました。

でも人によってどこまで覚えようとするかは異なります。

たとえば医療の専門用語が出てきたからといって、

そんなのまで全部無理に覚える必要はないでしょう。

日本語でも馴染みのない訳を持つ単語の優先度は限りなく低いです。

そこまでやるのは以下2点を満たす場合のみ。

・相当ニッチな単語ですら得点に直結することが多々ある大学志望

・英語も他科目も十分に仕上がっている

これらを満たしていないならば、

他のやるべきことを優先する方が良いです。

全てを律義に覚えようとすると、

とんでもなく時間が掛かります。

大事なのは結局全体における仕上がりです。

その単語を覚えてるから受かるではなく、

トータルでどれだけできているかが、

模試でも入試でも問われますからね。

頻出単語だけど忘れてしまっていたとか、

これまでに何度か見たことがある、

というものについては極力覚えましょう。

これは覚えておかないといけないものだったり、

今後も遭遇する可能性の高い単語だからです。

さいごに

慣れれば簡単に対応できる

日頃から分からない単語が出てきた時に、

どうするのかを肌感として掴んでおけば、

いざって時にも対応は難しくありません。

大切なのは自分の”感覚”として、

身に着けられていることです。

お伝えした内容を頭で分かっているだけでは、

実際には使えないと思っていてください。

頭でわかっていることと、

実際に長文の中でそれが出来ることは別物。

いちいちどうすれば良いのかを考えるよりも前に、

頭で瞬時に判断できるよう日頃から意識して、

積極的に取り組んでいってほしいです。

気付いた時には、

簡単に対応できるようになっているはずですからね。