教科書?いらないんじゃない?

「日本史や世界史って教科書覚えるんじゃないの?」

「基礎は教科書で固めるでしょ?」

これ、実は非効率です。

世界史も日本史でも同じ。

初めに言っておくと、

僕は教科書使って勉強したことがありません。

やっていた勉強と言えば、

単に問題集を解く作業だけです。

流れを押さえる。

その中で大事な所を覚える。

こういった作業すらしたことがありません。

でも社会科目は人並み以上には得意でした。

(僕は世界史選択です)

勉強始めるまで楊貴妃しか知りませんでした。

それでも1日2時間で河合塾全統記述なら偏差値74は取れていました。

早慶でも最終的には8~9割は当然くらいです。

大半の人よりは出来が良かったと思います。

教科書を使った勉強を全面否定するつもりはありません。

もしかすると全国一位を狙うとか、

東大に受かるためには必要なのかもしれないです。

単に僕には見えなかった次元と言うこともあるでしょう。

でもこれだけは確信があるし断言できます。

この程度のレベルなら教科書を使わない方が早い。

これは上記の模試の偏差値や、

慶應法学部へ進学した実体験から感じるところです。

もっと言うと今教えている方は、

僕のやり方で勉強を始めてから1か月半後、

河合全統の日本史で全国63位(偏差値79)を取っています。

当然こんな僕が教えてるので、

教科書学習はしていません。

あなたの目標は東大ですか?

全国一位取ることですか?

そうではなくもし早慶程度が目標なら、

そこへの近道を選ぶ方が得策でしょう。

なぜ教科書は使わないのか。

それが非効率である理由。

今回はその辺についてお話しします。

社会科目で教科書は使わない理由の全て

教科書を読むという信仰

「教科書を読む」

これは世界史・日本史を問わず、

社会科目では当たり前になってますよね。

でも殆ど全員が教科書を読む必要性を考えることなく、

無意識にそれを受け入れているように思えます。

これは教科書信仰とでも言いましょうか。

「教科書をちゃんと理解して覚えていれば受験に必要なレベルは習得可能」

「しかも大事なポイントが教科書にはまとめられている」

きっとそんな風に思い込んでいるのではないでしょうか?

100歩譲ってそうだとしましょう。

しかし教科書読むことが効率的な勉強法であると、

自分の口で説明することができますか?

結局読んでいても少し時間が経つと忘れてしまっていたり、

記憶が曖昧になっていたりするんじゃないでしょうか?

読んだだけで記憶に定着させるっていうのは難しい事です。

それが出来るのは極めて頭の良い受験生に限るでしょう。

僕のような頭の悪い学校の出身者の凡人には到底縁のない高度な話。

もしも今あなたが社会科目で悩んでいるなら、

きっと僕と同様に難しいと思います。

結局記憶と言うのはインプットだけでは定着しにくい。

「インプット→アウトプット」の繰り返しによって、

記憶は効率的に定着しやすくなります。

つまり教科書読んでるだけでは不十分。

そこにプラスで問題集を解く必要がある、

ということになります。

じゃあ教科書読むってステップ挟まなくていいんじゃないですか?

問題集をいきなり解けば良いのではないでしょうか?

もちろんいきなり問題集解いても分からないことだらけだと思います。

だからこそ一度解いたら復習してすぐに繰り返し解くんです。

これならば「インプット→アウトプット」を高速で繰り返すことができる。

記憶効率も良いし、教科書を覚えようとするほど時間も掛からずに済む。

それに問題集で出題される問題と言うのは、

いわゆる重要なポイントです。

解説にも教科書より見やすく、

そして分かりやすく簡潔に情報がまとまっています。

わざわざ教科書を読んで流れを把握しようとしたり、

大事な箇所を覚えようとする時間が勿体ないでしょう。

教科書不要論は記憶に定着と言う観点だけではありません。

その辺をこれから説明します。

教科書を読んで覚えることと問題が解けることはイコールではない

教科書というのは、

ある用語に対して多角的な観点から話すことは難しい。

なぜなら教科書に記載される文面にも、

文脈と言うものがありますよね?

その文脈に沿った形で用語が出現するからです。

色んなパターンでその用語について言及は出来ないんですよね。

しかしですよ?

実際の試験では教科書の文脈に則して出題されるとは限りません。

教科書がカバーできない文面、文脈、視点。

これらからの出題も良くあるわけですよね。

早慶だと用語自体はある程度頻出でも、

マニアックな観点から出題されたりします。

それに対しては教科書じゃ対応できないってことです。

きっと中にはここまで読んで

「それなら教科書と用語集の2段構えで学習すれば解決じゃない??」

と考える人もいるかもしれません。

たしかにそうとも言えます。

用語集を教科書にプラスして使用する。

すると教科書の文脈以外の視点からも、

様々な知識を付けることは可能でしょう。

しかし、お勧めは出来ません。

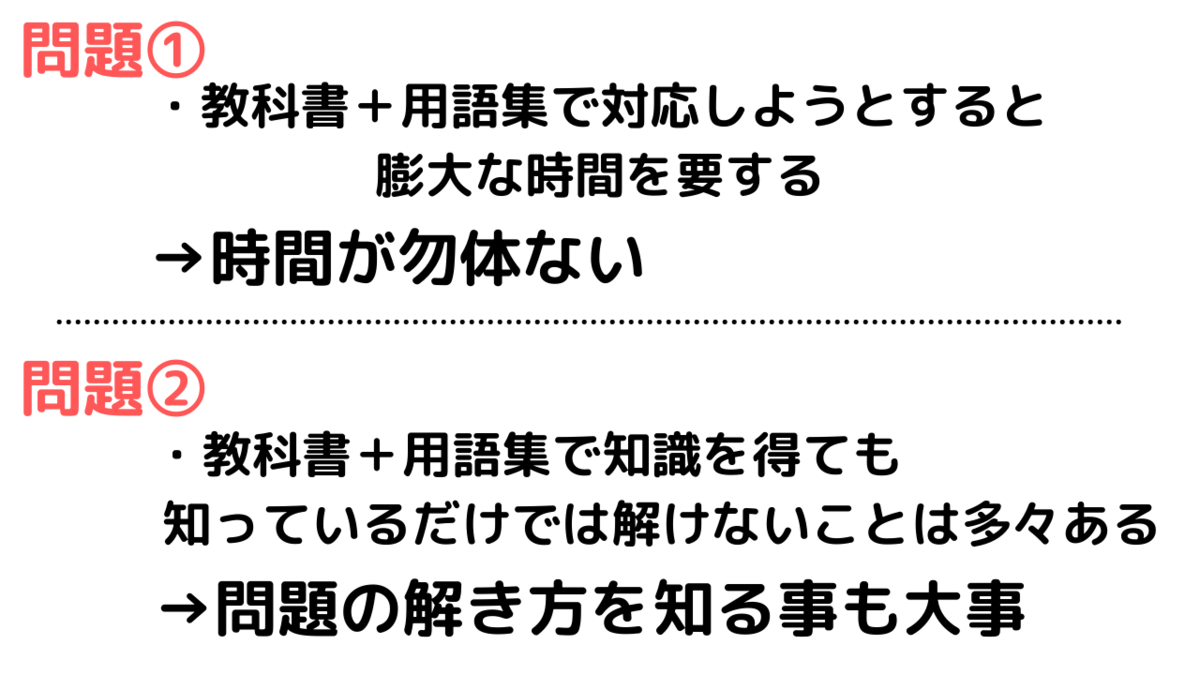

それは何故か?

「教科書+用語集」の学習には以下2点の問題点が存在するからです。

教科書を読んだ上で全ての用語に対して都度用語集で知識を補填する。

これは途方もない時間を要する作業となってしまいます。

これは時間の掛け方としては効率が悪いでしょう。

そして社会科目を勉強していれば、

以下のような経験があるんじゃないでしょうか?

知識自体は知っていたのに得点できなかった。

これは解説を読んで一番ガックリ来るパターンですよねw

つまり社会科目では求められている”知識自体は知っていても、

出題形式が狡猾で必要な知識に気付けずに失点する”事があるってことです。

特に難関私大では顕著です。

用語自体は大して難しくない。

だけど出題形式のせいで難しく感じる。

こういうことが多々あります。

知っている事と実際に問題を解けるということは別物。

このように認識すべき。

試験では知識を知るだけでなく、

それを使って問題を解けなければいけません。

しかし「教科書+用語集」の学習では知識を詳しく知ることができても、

問題を解けることとイコールにならない可能性が高いです。

これでは知識自体は頭に入っていても、

狡猾な出題形式に惑わされて解答に反映させられない。

こんなことになりかねません。

ここまでの難点に対する手っ取り早い解決策。

それが問題集なんですよね。

問題集を多用する事で一つの用語に対して様々な観点から触れることが出来る。

その「インプットとアウトプット」を繰り返すことで記憶を定着させられます。

そして出題形式も様々なので求められている知識に気付けず、

「知識自体は知っていたのに失点する」ことも防ぐことが可能になる。

ただ問題集の多用と言っても、

闇雲に沢山の問題集に手を出すということではありません。

僕のおすすめ勉強法は後ほど説明します。

【一旦整理しよう】大は小を兼ねる。問題集は教科書を兼ねるが逆は無い

これまでの話をいったん整理します。

整理なのでこれまでの話と多少被る事になります。

ここまでちゃんと理解できてるって人は飛ばしちゃって大丈夫です。

ここまでをまとめた教科書の難点は以下のようになります。

問題集メインの学習ではこれらのような悩みを持つ必要が無いんですよね。

問題集は教科書の役割を、そしてそれ以上の役割を果たしてくれるということです。

順を追ってみていきますね。

まず教科書はインプットメインになります。

一方で問題集はインプットもアウトプットも両方行うことができます。

一回目はさっぱりでも問題集を解いて復習すれば、それはインプットです。

でも無知な状態で一回目が始まるので、

当然すぐに覚えられるはずが無いです。

なので嫌でも改めて繰り返し解くことになります。

この問題集を用いた高速な「インプットとアウトプット」。

その繰り返しの方が教科書をじっくり読むよりも記憶の定着が良いのです。

そして教科書だけでは情報が不足してしまいます。

早慶への対応は厳しいでしょう。

そこで難関大で問われるような知識を補填しようと、

「教科書+用語集」で併用する。

これは時間がどれだけ掛かるか分かりません。

一方で問題集の数をこなして繰り返していれば、

教科書以上に豊富な観点から知識に触れる事が出来ます。

さらに問題集では様々な出題形式に触れることにもなる。

出題形式が狡猾でも適切に知識を頭から引き出すことができ、

出題形式による失点を防ぐことができます。

だから問題集ベースの学習では教科書メインの勉強よりも、

効率的に社会科目を得意にしてくれるということです。

実体験&具体的な勉強法

ここまで社会科目は教科書メインよりも、

ここまで社会科目は教科書メインよりも、

問題集メインで進めるべき理由について考察を行ってきました。

こっからは僕自身の実体験について話してみようと思います。

冒頭の通り僕は教科書なんて開きもしていません。

使ったのは問題集と過去問。

そして12月くらいから用語集頻度1,2の中で、

知らないものだけで補填していました。

これは慶應法対策の最後の詰めの作業です。

基本は問題集や過去問を通じて問題を解く事しかしていません。

それでも早慶レベルでも特に苦戦することはありませんでした。

慶應法を受験していなければ、

用語集を使うことも無かったでしょう。

そして何より苦手とかいう次元を超えていた無知だった世界史を、

1日2時間で偏差値74まで高めることができたのは問題集のおかげだった。

そう思います。

高速なインプットとアウトプットの繰り返しによる記憶の定着

様々な出題形式に対する対応などひたすら実戦形式で学習を積んだこと。

これらこそが短期間で偏差値を爆上げした大きな要因だと思います。

もしも教科書メインな勉強の方が効率的なら、

僕がこんな少ない勉強時間で高い偏差値は取れなかったと思います。

「じゃあ具体的にはどんなふうに勉強したの?」

こんな風に思われる方もいるでしょう。

こちらに具体的にまとめているので是非ご覧ください。

単に問題集を使うというだけではなく、そのコツも記載しています。

(日本史受験でも勉強法自体はお使いいただけます)

・「楊貴妃」しか知らなかったけど1日2時間で偏差値70超えた世界史学習法

【独学で攻略】楊貴妃しか知らなかった僕でも1日2時間で偏差値70以上に仕上げた世界史勉強法!

もっと網羅的なのはこちら⇩

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

手っ取り早く早慶の社会で勝ちたいなら脱教科書信仰

さいごに

改めて言っておくきます。

冒頭の通り教科書メインの勉強を否定するつもりはありません。

僕は東大に合格したわけではないし、

河合や駿台で全国一位を取ったわけでもない。

だから更に上の次元が見えていないのも事実でしょう。

しかし河合全統記述で偏差値70台とか早慶クラスの社会科目なら、

教科書では無く問題集メインで取り組むことが効果的である。

これは事実として認識するべきだと思います。

別に早慶合格する上で東大には教科書が必要とか関係ないし、

全国一位を取る必要もないですしね。

特に社会科目が苦手な人が手っ取り早く社会科目仕上げたい人は、

問題集で進めるほうが遥かに効率は良いと思いますよ。

掛けた時間や労力とリターンの兼ね合い。

つまりコスパ重視なら問題集ベースがおススメです。

⇒ 用語集使うべき人とそうでない人!あなたはどっち?慶應法が使い方まで解説!

⇒ 一問一答での勉強は止めてください!全てが中途半端で効率悪いので捨てるべき理由とは?

⇒ 私立文系世界史の過去問は宝箱か!?復習の鬼になれば世界史強化の特効薬になる理由とは?