一問一答への考察

え、もしかして一問一答使ってますか??

悪い事は言いません。

今からでも遅くは無い。

もしも勉強時間を無駄にしたくないならば・・・

スグに一問一答を使うのを止める事をお勧めします。

とても痛ましい事実ですが現実問題として、

日本史・世界史に問わず一問一答を使っている受験生は多いです。

「一問一答全部覚えてやるんだ!」

そう意気込んでる受験生も結構いるかもしれません。

しかし、一問一答ってぶっちゃけいらないです。

いやマジで。

一問一答を使っている受験生を否定するつもりはありません。

しかし効率を考えると「?????」と、

大量の疑問符を浮かべざるを得ないのが本音です。

こんな風に頭ごなしに、

「使わない方が良い」と言われても納得できませんよね?

勿論、一問一答を使わない方が良いという明確な根拠が存在します。

一問一答ではなく代わりにどんな勉強法をするほうが効率が良いのか?

その点にも明確な答えがあります。

ただ僕自身が国立受験よりも私立文系に精通しています。

なので特に私立文系受験者に参考なるはずです。

もしも、この記事に納得できたら?

お使いになっている一問一答は捨ててしまいましょう。

一問一答は必要ないのか

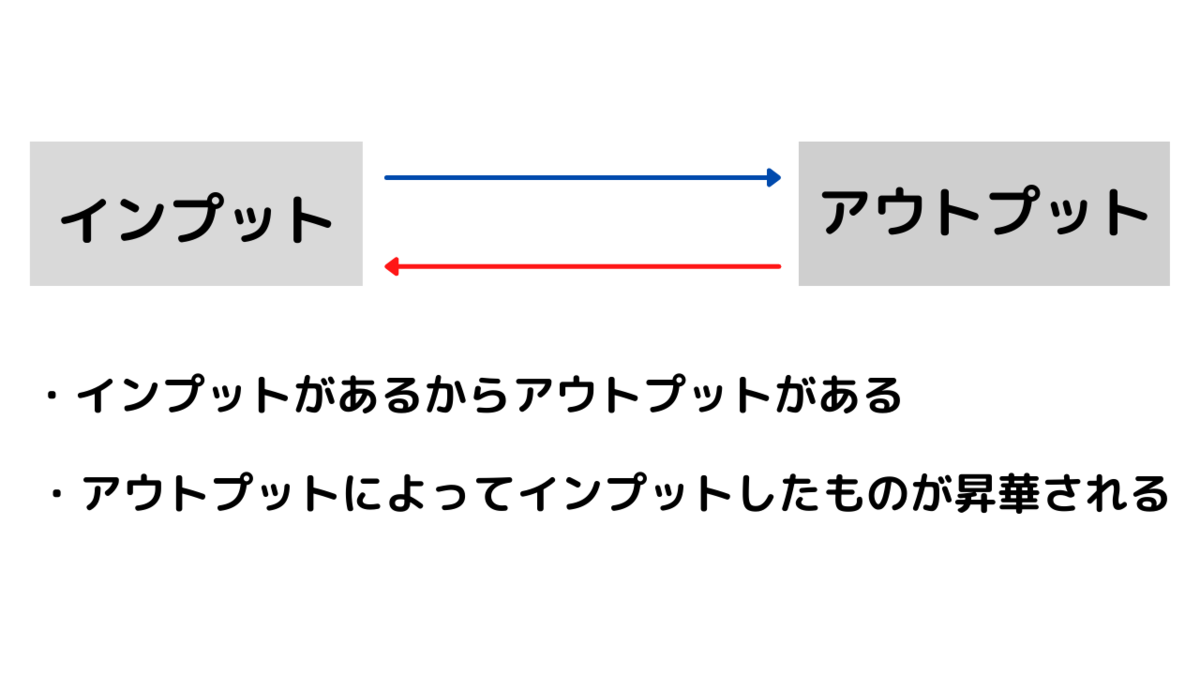

【前置き】社会はインプットとアウトプット両方必要

まずは一問一答の効率の悪さを説明するための前置きをさせて下さい。

前置きが終わったら、

一問一答の効率の悪さを説明します。

大前提として社会科目では、

インプットとアウトプットが必要ですね。

社会科目でインプットが大事。

これは分かると思います。

インプットが無ければ、

そもそも得点できませんよね?

問題に解答する事はアウトプット的な作業です。

そして、これはインプットありきということになります。

一方でインプットだけでは、

知識自体は知っていても実戦でその知識を活かせない。

こんなことが多々あるという事実を忘れてはいけません。

知っている事と解ける事は、

必ずしもイコールにはならないです。

知識自体は知っていても、

出題形式やパターンによって正答出来ないこともあります。

アウトプットを通じてインプットした知識を、

多様な出題パターンに合わせて解答できるように昇華する必要があります。

また、インプットした情報を脳から引っ張り出すことで記憶の定着にも繋がります。

この点に関して言うと、

一問一答ではインプットとアウトプットの両面を持っているように思います。

問いにある文を覚えれば、

用語に対する知識を得ることができる。

これがインプット。

その問いとなる文章から、

求められている知識を導き出す訓練にもなる。

これがアウトプット。

しかし早とちりしないでくださいね?

大事なのはここからです。

ここから一問一答の効率の悪さについて説明します。

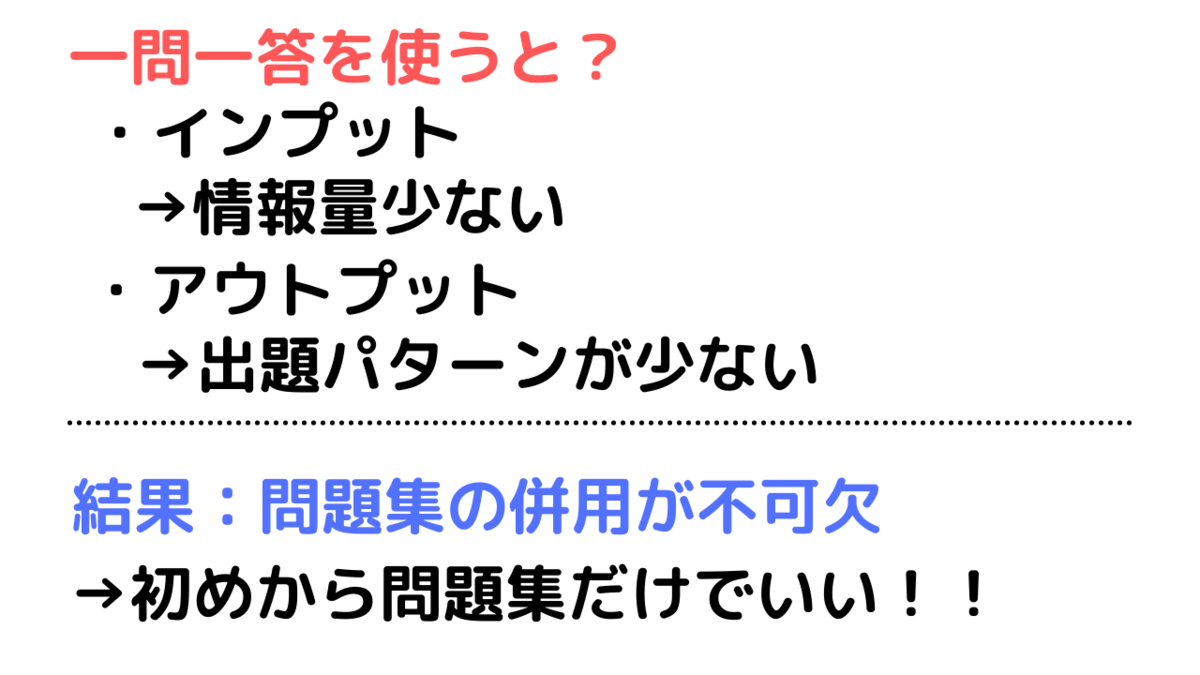

一問一答は器用貧乏で効率悪い!

一問一答のインプットとアウトプットはまさに・・・

「中途半端」「器用貧乏」です。

それ故に一問一答だけでは到底足りません。

何かしら別のものを併用する形になりますが最早それ単体で十分と言えます。

一問一答をインプットとして使うと?

1つの用語に対して圧倒的に情報量が少ないです。

問いとなる一文からしかインプットできません。

すなわち記載される用語に対する重要な情報に、

大きな制限が課されることになります。

そこに記載される情報は確かに頻出な重要事項でしょう。

でも、超基礎事項のみです。

実際に試験で求められる情報は、

そんな超基礎事項ばかりではありません。

難関大学になるほど、

この傾向は強いでしょう。

つまり一問一答でのインプットは、

用語に対する超基礎情報しか得ることができない。

それだけでは圧倒的に不足があるということです。

そしてアウトプットとして使うと?

一問一答ではその出題パターンが一通りしかないですよね?

多様な出題パターンへの対応を学べません。

社会科目では標準レベルの知識でも、

ストレートに聞いてくるとは限りません。

狡猾な手口で求められる知識を見抜きにくく作られている。

こんなことが難関大学では多々あります。

であれば・・・?

様々な問題パターンで色々な角度から、

答えを出せるようになる必要があります。

つまり一問一答のアウトプットは、

実戦とはかけ離れているということです。

「練習のための練習的なアウトプット」になってしまいます。

そうなると結局はインプットもアウトプットも、

問題集なりを併用する事になります。

それを使って不足した情報や多様な出題パターンを身に着ける事となる訳です。

一問一答だけでは不足だからと問題集を併用する・・・

なら初めから問題集のみで十分だというのが今後の展開です。

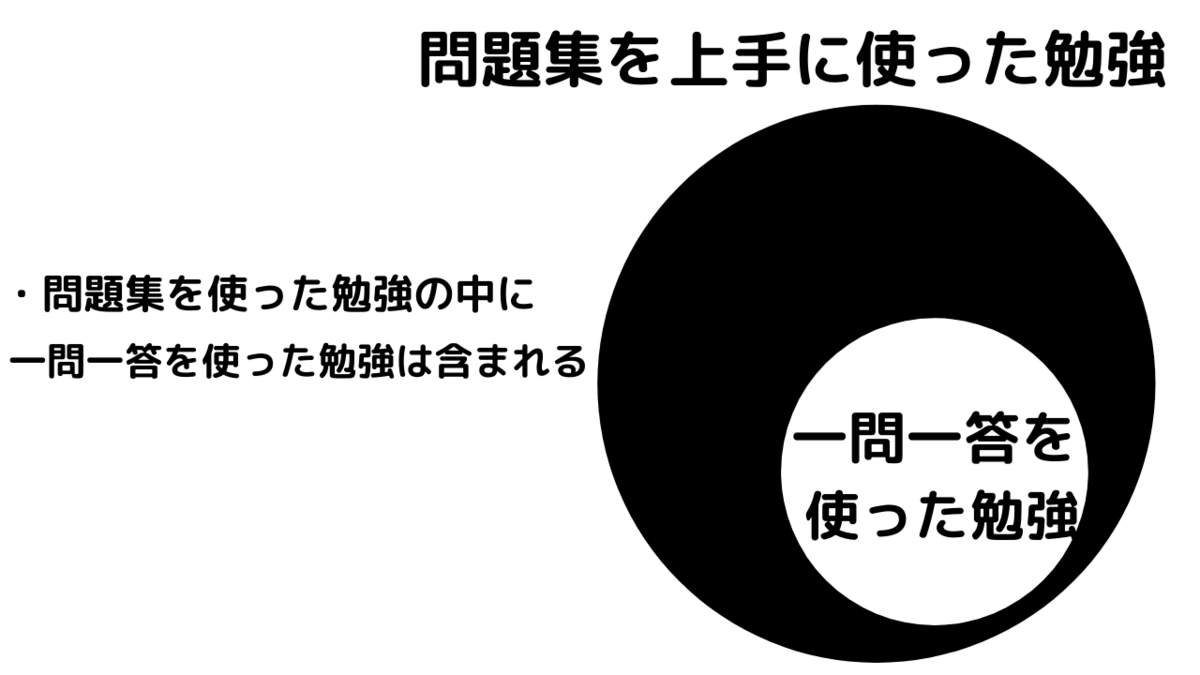

一問一答は必要ない

ここまでをいったん整理しましょう。

インプット・アウトプットに関わらず、

他の何かを併用して一問一答を補う必要がある。

ザックリ言えばこんな感じでしたね。

それなら一問一答は必要ない。

それが僕の考えです。

インプット・アウトプット共に別のものを併用して補填するのではない。

中途半端な一問一答は初めから使わない方が時間効率が良いということ。

そして問題集を上手く使えば、

一問一答で身に着けられる力は当然身に付きます。

加えて、一問一答だけでは身に着けられない学力も手に入ります。

インプット・アウトプットどちらにおいてもです。

つまり、問題集を上手く使うことは一問一答を含む。

だけど一問一答は問題集を含まないと言えますね。

そこに過去問や用語集を少しだけプラスして使う。

そうすれば早慶であっても余裕で得点源に仕上げることができます。

一問一答の代わりにどうやって問題集を使って勉強を進めるか?

それが今後の展開になります。

一問一答の代わりに使うべきものと使い方

これが社会の勉強の大方針です。

通史問題集で基礎を作ります。

通史問題集はインプットとアウトプットの両面を担うことが出来る。

一問一答の超上位互換。

そこから通史問題集よりも難しい過去問などで磨きをかけます。

用語集は慶應法など頻度の低い用語が頻出の学部に向けた対策です。

なので、志望校次第ではやらなくても大丈夫です。

それぞれについて、説明していきます。

・「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・

中3レベルでも2か月ありゃ慶應A判定!なのに・・・殆どの人が出来ない理由とは? - K.O diary

通史問題集について

通史問題集はインプットとアウトプットの両面を担う。

通史問題集はインプットとアウトプットの両面を担う。

言わば一問一答の超上位互換となっています。

インプットに問題集使うと、

問題集を一回目に解く際は何も分からないと思います。

でもそれで良いんです。

分からなかった・解けなかった箇所を復習する。

そうすればインプットになっています。

問題を解くわけなので、

当然出題パターンを学ぶことにもなります。

そして解説で必要な情報を絞って、

効率良く学ぶことができます。

しかし単に解くだけでは、

すぐに忘れてしまうでしょう。

それを防止するために、

短期間ですぐに繰り返します。

この徹底的なインプットとアウトプットで、

記憶の定着が早くなる。

問題集は3冊同時並行で進めます。

そうすれば一つの用語に対して、

様々な情報を得る事が出来ます。

そして多様な出題パターンに触れる事にもなります。

それに1日に同じ単元を3回やることで、

何度も同じ用語や知識に触れることになる。

結果的に記憶の定着も強まります。

ここまでしっかりやれれば基本的にはOKです。

具体的な勉強法は以下の記事にまとめてますので参照してください。

・「楊貴妃」しか知らなかったのに1日2時間で偏差値70になった世界史勉強法

(タイトルは世界史ですが、過去問活用法自体は日本史でも可能です)

【独学で攻略】楊貴妃しか知らなかった僕でも1日2時間で偏差値70以上に仕上げた世界史勉強法! - K.O diary

もっと網羅的なものはこちら⇩

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

過去問を問題集として使う

社会科目の過去問はまじで重宝してください。

社会科目の過去問はまじで重宝してください。

問題集を解くだけではカバーしきれない、

かなり実践的な知識を吸収することができます。

その上で問題を解く作業を通じて、

大量にアウトプットすることもできる。

志望校以外でも同じレベルの学校の過去問は、

時間が許す限り多く解いて復習しましょう。

例えば慶應志望だけど早稲田の過去問も解く。

みたいなことですね。

同じレベルの学校であれば、

似たような水準の難しい知識や出題パターンに遭遇することも多いから。

そこで新たな気付きを得たり、

出来るだけストックを作っておくと、

結果的に志望校の対策にも役に立ちます。

実際に僕は慶應志望だけど、

早稲田の過去問も多く解きました。

その際に知らなかった知識。

知識自体は知っていたけど、

出題のされ方によって正答出来なかった問題。

これらを書き記して、

受験までに全て覚えるようにしていました。

これは情報の宝庫と言っても過言ではありません。

もはや問題集代わりとして使っても良いくらいです。

以下の記事では、世界史の過去問の使い方について説明しています。

その使い方を掴んで取り組めば、

飛躍的に力が付くこと間違いなしです。

・世界史過去問は情報の山!やればやるほど伸びていく

(タイトルは世界史ですが、過去問活用法自体は日本史でも可能です)

私立文系世界史の過去問は宝箱か!?復習の鬼になれば世界史強化の特効薬になる! - K.O diary

用語集について

用語集は基本的には使わなくて結構です。

というのも問題集と過去問で必要な知識は網羅できるから。

使うとしたら難知識を頻繁に問われる試験を受ける人のみ。

詰めの作業として頻度の低い用語を押さえるためだけにやる。

それ以外にとっては無駄な作業になりかねません。

そして仮に難知識を問われる試験を受けるにしても、

用語集の優先度は低いです。

どんな試験でも基本は、

問題集+過去問レベルの問題が大半を占めます。

そのベースが仕上がってからでないとトータルの点数は伸びません。

つまり以下のようになります。

- 難知識をよく問われる学部を受ける

- ベースが出来上がっている。

この2つを満たす人のみが用語集を使えばいいでしょう。

あなたは用語集を使うべきか。

使うとしたらどうやって使うべきか。

以下の記事では、この辺りをまとめています。

・あなたは用語集を使うべき?どうやって使うのが効率的?

【世界史】用語集使うべき人とそうでない人!あなたはどっち?慶應法が使い方まで解説! - K.O diary

手っ取り早く仕上げるなら一問一答は避けよう

さいごに

冒頭のとおり一問一答を否定するつもりはありません。

結局結果の出る勉強法が、

その人にとっての最適な勉強法。

偏差値80取ってますとかであれば、

別に一問一答使っていても良いと思います。

しかし社会科目で結果が出ていなかったり、

その勉強法に悩んでいる方には一問一答はお勧めできません。

今回お話ししたように、

一問一答とは中途半端なものだからです。

それよりは問題集重視の勉強法に切り替えた方が、

手っ取り早く成果を出すことができると思いますよ。

⇒ 【流れを掴むな】世界史通史の最速学習法!何をどうやって?いつまでに何ヶ月で?

⇒ 【世界史・日本史】教科書?使ったことないけど?慶應法進学者による教科書学習の考察はこちら

⇒ 【私立世界史】ノートにまとめるのは無駄!私立世界史の特徴に合わせた勉強はこちら