どちらに入ろうとも、

早慶であることに変わりはありません。

しかし、どちらが入りやすいのでしょうか?

どちらに入りたいのか。

既に明確に決まっている人もいるでしょう。

しかし一方で、

こういう人も多いんじゃないでしょうか?

「早慶どっちでも良いけど行きたい!」

「入りやすいのはどっちなの?」

早慶どちらが入りやすいのか。

今回は色んな比較基準を用いて、

そこの比較検証していきます。

きっと今までは頭になかったような、

体系的な見え方が出来るようになるはずです。

早慶どっちが入りやすいのか。

ここに明確な答えを求めている人におススメ。

※この記事は文系学部での話になります。

早慶の様々な基準で比較してみた

比較基準①:各予備校毎の偏差値

早稲田と慶應。

それぞれの文系学部の偏差値幅になります。

早稲田の方が最低偏差値が低く、

慶應の方が最大偏差値が高くなっている。

一見すると慶應の方が難しく見えるかもしれませんね?

でも一概にそうとも言えません。

3つとも早稲田の最低偏差値は慶應より低いですね。

これは人間科学学部(そして学科)が、

異様に下に引っ張っているからです。

そして最高偏差値に関して、

もしくは早稲田の方が僅かに高いです。

72.5になっているということです。

慶應の中で最低偏差値として評価されています。

そして受験生の見解的にも、

SFCが法や経済を差し置いて、

早稲田人間科学により、

大幅に引き下げられた最低偏差値。

見方が大きく分かれるであろう、

この極端な値を持つ2学部を除くと?

基本的には同じような所に位置していると考えられます。

しかし早慶で様々な諸条件が異なり、

偏差値だけで一概に優劣をつけるのは難しい。

どういうことか?

早稲田には共通試験利用の偏差値もあるでしょう。

慶應には共通試験利用はありません。

また慶應では受験科目に小論文があり、

模試では2科目での評価になっています。

受験生は模試の偏差値や判定から、

志望校である早慶との距離は測ると思います。

しかし上記のような諸条件が異なるため、

早慶どちらが難しい・簡単と判断する、

クリティカルな要因にはしにくいかもしれません。

比較基準②:早慶合格への勉強時間で比較

まずは、以下をご覧ください。

それぞれの勉強時間のまとめになります。

⇩「早慶 勉強時間」⇩

”スタート時の偏差値を50前後で固定して、データを抽出してみるとズバリ合格に必要な勉強時間は平均2800時間です(スタート時の偏差値が50に届いていない生徒も諦めないでください……要は2800時間以上の勉強時間を確保すればいいのです)。"

出典:早慶文系合格!勉強時間はどのくらい? 逆転合格の武田塾南流山校!

”仮に受験勉強を高3から始めた場合は、約3000時間以上使って効率的に勉強してようやく合格できるとされており、相当な勉強量が必要だということがわかります。”

”早慶など難関大学に現役合格した学生の勉強時間は高校3年間で4200時間と非常に多いことが分かっています。~省略~ 浪人生は現役の高校生よりも勉強時間を確保しやすい環境にあります。そのため、「最低でも」2250時間以上は確保するべきで、夏休みのような時間の確保もしやすく、毎日8時間以上勉強時間を用意するのがおすすめです。2250時間では現役合格生と同じ土俵になる恐れがあり、アドバンテージを作るのであれば最低9時間、10時間それ以上の勉強時間を毎日やることが求められます。”

出典:早慶に合格するために必要な勉強時間とは?1日のスケジュールも解説 | FAST-UP逆転塾ブログ

⇩「早稲田 勉強時間」⇩

”上記を踏まえた上で早稲田大学に合格するのに必要な勉強時間は約3500時間と言われています。”

出典:早稲田大学合格に必要な勉強時間は何時間? - 予備校なら武田塾 高田馬場校

”まず勉強時間ですが、これは個人差が大きいため一般化することは難しいですが、ある統計によると早稲田大学に合格するための年間勉強時間→3500時間程度とされています。”

出典:【2022年9月更新】早稲田大学は意外と受かるのか?!早稲田に合格するために必要な勉強 – エディットスタディ【ゼロからMARCH合格保証】私大文系大学受験塾

⇩「慶應 勉強時間」⇩

”学習量ゼロ地点から慶應合格を目指す場合、一つの目安として、“2000時間”が必要といわれています。”

出典:【慶應受験】偏差値30・40台から1年で慶應に合格するための5つの戦略と勉強法 | センセイプレイス

”慶応義塾大学のような難関私立大学受験を成功させるには、最低でも1,500時間ほど勉強にあてられるようなスケジュールを組みましょう。”

出典:慶応義塾大学の受験対策は?科目別入試傾向から受かるための勉強法を解説! | 難関私大専門塾マナビズム

勉強時間というのは、

前提条件に大きく依存します。

勉強開始時期・個々人の力量などは、

当然人によって違いますよね。

それ次第で必要な勉強時間も、

変わってくるのが自然です。

でもそれは早稲田志望であろうが、

慶應志望であろうが同じこと。

その中で上記の数字から、

何かを汲み取ることは、

出来るのではないでしょうか?

それは・・・

「早稲田の方が勉強時間多くね?」ということ。

サラっと流していた人は、

再度見てみて下さい。

早慶や早稲田という調べ方よりも、

慶應の勉強時間は少ないことが分かります。

「勉強時間が多い」=「やらないといけないことが多い」

ある程度こういう判断は出来ます。

早稲田は慶應よりもやるべきことが多い。

これは勉強時間から目途が立てられる。

これが全てという事にはなりませんが、

あくまで勉強時間と言う軸では、

慶應の方が早稲田よりは入りやすそうです。

後述しますがこれは僕の感覚とも合致しています。

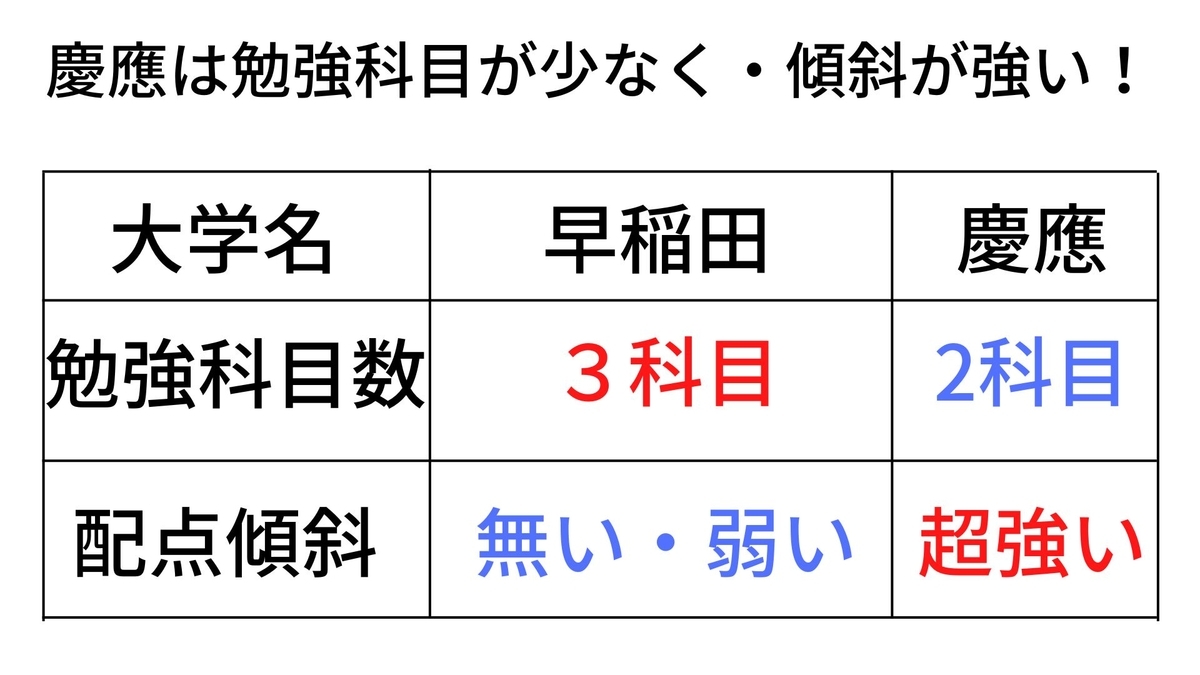

比較基準③:早慶の対策難易度で比較

偏差値とか勉強時間。

偏差値とか勉強時間。

この辺は客観的な尺度ですよね。

でも対策難易度というのは、

それがなく主観になりかねません。

そこで僕の主観を極力排除できるような、

ある考え方を用いりたいと思います。

それは「科目数と配点の傾斜の違い」です。

早稲田には国語が受験科目として課されます。

一方で慶應に国語はありません。

その代わり小論文という試験があります。

結論としては国語の勉強・対策の方が、

慶應に課される小論文よりも遥かに大変でしょう。

慶應には小論文対策をせず、

合格している人が多数います。

僕自身もそうでしたが、

それだけじゃありません。

慶應の友達。

僕の教え子。

多くの人が小論文対策はしていません。

小論文は対策せずとも、

差が付きにくいからです。

受験科目の違いだけでなく、

配点の傾斜が強い事も重要要因です。

慶應では配点が、

英語:社会:小論文で200:100:100。

もしくは200:150:70など、

英語に強く傾いています。

慶應では英社でしっかり得点できれば、

小論文はオマケ程度で難なく合格できます。

仮に小論文の対策をするにしても、

数百時間も対策する人は極めて珍しいでしょう。

一方で早稲田はどうでしょうか?

早稲田志望者は、

国語の勉強を普通にするはずです。

早稲田は慶應と配点も違い、

傾斜が無い・もしくは傾斜が弱いです。

英国社で50:50:50や、

60:50:40だったりします。

慶應の小論文とは違い早稲田の国語は、

差が付かないことはないでしょう。

その上に特定の科目での傾斜も弱い。

そうなれば国語において少なくとも、

数百時間単位での勉強は必要でしょう。

実質2科目の慶應。

対して3科目の早稲田。

慶應の勉強時間は対策にかかる負担は、

早稲田の方が大きく合格が難しい。

こういう判断が出来るのではないでしょうか。

確かに慶應が2科目といえど、

英社は簡単ではありません。

しかし国語に使う時間を英社に回せば、

そこまで対策は難しくないはずです。

配点からも分かるように、

慶應は英語ゲーと言っても過言ではありません。

早稲田に使う国語の時間を多少でも英語に回せば、

慶應の配点傾斜を活かして、

有利な展開を作ることができる。

そう思いませんか?

この点に関する僕の見解は、

後ほど詳しく説明します。

・慶應の小論文対策は時間の無駄である理由はこちら⇩

【断言】小論文対策は時間の無駄!対策なしで慶應法に合格した男が教える小論文を捨てるべき理由

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

【余談】倍率に関して

慶應(倍率) 2021 2022

文学部 3.2 3.2

経済学部 3.4 3.3

法学部 4.2 3.9

商学部 3.2 3.1

総合政策学部 5.3 7.1

環境情報学部 5.5 7.7

早稲田(倍率) 2021 2022

政治経済学部 3.6 4.2

法学部 4.7 5.1

教育学部 6.3 6.3

商学部 9.3 8.9

社会科学部 8.8 8.8

文化構想学部 8 7.8

文学部 7.6 7.7

こちらは2021と2022の倍率です。

各学部に学科があったり、

受験方式がありますよね。

各学科や数学受験も含めた、

一般受験者の倍率の合計値になります。

(AO含め、一般以外は除外)

倍率だけ見ると早稲田の方が高いですね。

でも本記事では、

倍率を比較基準として考慮していません。

というのも倍率自体に、

大した意味を見出せないためです。

倍率というのは募集に対して、

何人が受験するかを測ったものに過ぎません。

実際に合格を争える人が何人いるのか。

これが分からないのであれば、

倍率自体には価値が無いでしょう。

定員100名に対して、

1000名の受験者がいれば倍率は10倍です。

でも、考えてみて下さい?

合格のイスを争えるレベルの受験生が、

もし100人しかいなければどうです?

倍率10倍という倍率数字なんて、

クソどうでも良くないですか?

公表されている倍率の数字からは、

ここまで分からないですよね。

なので早稲田の倍率が高いから、

慶應より難しいとは判断できません。

倍率という見せかけの数字。

ここに騙されないようにしましょう。

結局どっちが受かりやすいか

絞るなら慶應が断然受かりやすい

・科目数

・配点

僕の結論としては、

絞るなら慶應が断然入りやすいです。

偏差値、勉強時間、対策難易度。

これら3つの軸で見てきましたね。

その中でも特に、

対策難易度という点が決め手です。

やはり勉強すべき科目が早稲田よりも少ない事。

そして何よりも配点の傾斜が大きい事。

これらによって、

明らかに慶應が入りやすいと思います。

僕の実体験を基に説明しましょう。

僕は国語の勉強をしませんでした。

英社だけしか勉強していません。

早稲田は受けていません。

そして慶應法・経済・商に合格。

法学部政治学科に進みました。

英社しか勉強していなかった。

そんな僕は特に英語が得意でした。

例えば慶應文系で一番偏差値の高い法学部。

ここの配点は英社小論で200:100:100です。

英語だけでも合格点全体の7割以上は取れていました。

400点満点で240点を合格最低点と考えれば、

最低170~180点は英語で稼げていたということ。

配点の傾斜が大きい。

それが如何に大きなアドバンテージか。

よく分かってもらえるのではないでしょうか。

「いやいや、そんなに英語取るのって難しいんじゃないの?」

こんな風に思うかもしれません。

でも、そんなことはないです。

僕は帰国子女でもありません。

skinを「ハゲ」と訳したり、

そんなレベルからのスタートでした。

それでも、これくらいにはなれます。

もちろん模試では毎回A判定が当たり前の感覚です。

>>「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・

たしかに勉強法は工夫しています。

そのため多くの人よりも、

速く成績が伸びていった。

そういう部分はあると思います。

それでも慶應は国語の勉強をせずに済みます。

その分を英社に回す。

特に英語に回すことが出来れば、

慶應の配点の傾斜で得られる、

アドバンテージをフル活用できる。

それくらいにはなるはずです。

英語が得意な人もしくは、

科目を絞って英社にフルベット出来る人。

これは早稲田よりも慶應の方が遥かに入りやすいでしょう。

また余談ですが慶應に入る方が、

早稲田に入るよりも”楽”できます。

僕の場合は国語も小論文も、

一切勉強することがありませんでした。

英社はそれぞれ1日2時間ずつくらい。

2科目だけの勉強ですから、

シンプルに1科目分を勉強せずに済んだ、

ということになります。

おかげで早稲田を目指して勉強する人よりも、

少なくとも数百時間は楽を出来ていたと思います。

・skinを「ハゲ」と訳してから1日2時間で偏差値80にした英語勉強法⇩

skinをハゲと訳した僕が1日2時間で偏差値70を超えて80に到達した英語の最短距離勉強法 - K.O diary

・慶應法学部の英語で「平均点の2倍得点」した圧倒的戦略と対策⇩

【慶應法学部の英語】この対策で平均点の2倍取って圧勝した!その考え方&対策の全貌を公開します - K.O diary

さいごに

まとめ

・偏差値では決定的な差は見えにくい

・勉強時間では、何となく慶應の方が入りやすい事が分かる

・科目・配点を考えれば、断然慶應が入りやすそうだと分かる

・実体験からも、もし絞るなら慶應の方が入りやすい事は間違いない

あなたが慶應志望なら、

予め言っておきましょう。

おめでとうございます。

やる事さえ間違えなければ、

合格は難しくありません。

たとえ現状が芳しいものでなくても、

慶應なら逆転するチャンスは大いにあります。

慶應受験の特性を存分に活用して、

勉強に取り組んでください。

あなたが早稲田志望ならば、

少し大変かもしれません。

僕は国語を勉強していないので英社に限りますが、

早稲田は英社だって簡単じゃありません。

その上に国語もやらなければならないでしょう。

慶應を目指すよりも、

苦難が多いかもしれない。

それでも頑張ってください。

⇒ 中3レベルでも1~2か月ありゃ慶應A判定!なのに・・・殆どの人が出来ない理由とは?

⇒【逆襲開始】偏差値40から慶應に受かるには?大逆転への道を徹底解剖はこちら

⇒【ただのバイブル】ド底辺がショートカットして独学で慶應逆転合格した術はこちら

skin=「ハゲ」から始まった受験勉強。

しかし工夫された勉強法を用いて2か月後に受けた模試で慶應A判定を並べ、慶應法・経済・商に全勝。

僕の勉強法をぜひ「マネ」してみてください!

・1~2ヶ月で一気に偏差値を伸ばしたい

・慶應などでA判定を並べてみたい

・今のヤバい状況を抜け出したい

こんな人は下記画像からラインアカウントを追加してください!

ライン追加直後に勉強マニュアルPDFが無料で3つ届きます。