※日本史にも使える内容ですが、便宜的に世界史表記で統一しています※

”初めに○月までに教科書などを使って、

全体の流れを大まかにつかみましょう”

世界史の通史勉強法に関して、

巷では良くこんな風に言われていますよね。

死ぬほどくだらん。

本記事ではそのようなことは言わない。

他の多くの人がやっているやり方と同じことをしていては、

”最速”で通史学習を終わらせることは出来ないからです。

そんなありふれたクソセオリーは、

ガン無視でいきます。

僕は「楊貴妃」という1つの用語しか知らない、

まさにゼロレベルからの勉強開始でした。

それでも1日2時間勉強しただけで、

河合塾全統記述模試の偏差値74。

早慶でも8~9割以上取れるレベルになった。

これは通史を最速で終わらせる方法を、

分かっていたから出来た事です。

その気になれば1ヵ月でだって、

通史を終わらせ偏差値70程度に上げることもできる。

世界史の通史学習を最速で終わらせるために、

何を・どうやって・何ヶ月で・いつまでにやるか。

今回はここを全て余すことなく解説します。

もちろん独学で可能な内容になっています。

では、はじめます。

・世界史の通史学習でお悩みのあなたへ

・最速で終わらせるための全て

※日本史にも使える内容ですが、便宜的に世界史表記で統一しています※

初めに:この記事の信ぴょう性

通史なんて楽勝よ

僕はゼロレベルから世界史を始めました。

しかし1日2時間の勉強で河合偏差値74、

早慶でも8~9割以上取れるようになった。

これは冒頭の通り。

でも、あなたはこう思ったかもしれません。

「それはお前がたまたま上手く行っただけでは?」

「本当に自分にもできるのかな?」

勘違いしてほしくないのですが、

僕が特別だった訳じゃありません。

そしてこれからお伝えすることは、

”再現性が高く”あなたにも出来ることです。

こう言うのには根拠があります。

僕は今受験生に指導させて頂いていますが、

みなさん世界史・日本史の成績を、

すこぶる上げておられるんです。

例えばその内の一つはこれ⇩

他にも早大プレや慶大プレで一桁や、

予備校に行き続けて偏差値45から、

3か月弱で慶應合格するなど。

※この方々の模試成績や合格体験記はこちら

⇩

⇩

⇩

詳しく確認する

短期間でガッツリ成績上げるには、

当然通史なんてサクッと仕上げる必要がある。

それができているから皆さん、

成績ぶち上げてくれているんです。

僕が出来ただけじゃない。

僕の教え子だってそうやってきた。

だから再現性は高いと言い切れます。

通史を仕上げるなんて超簡単。

僕自身の受験勉強時の経験からも、

これまでに教えてきた経験からも、

その知見を本記事に落とし込みました。

だから大船に乗ったつもりでご覧頂き、

取り組んで貰えたらと思います。

ちょっと本腰入れてやれれば、

1か月でだって通史完成させられますよ。

また僕の教え子たちが成績爆上げした、

誰でもマネできる”社会勉強マニュアル”を、

公式ラインにて無料配布中です。

成績上げるのなんて一瞬。

世界史を一気に「超得意」に変えてしまってください。

⇩⇩⇩

最速で通史学習を終わらせるための考え方&勉強法

流れを掴もうとしない

「まずは流れや全体像を把握しましょう」

世界史の勉強の初期段階として、

こんな風に言われる事が多いですよね。

教科書やナビゲーター、実況中継に漫画系など。

この辺を駆使して、

「大まかな流れを掴もう」、

こうする受験生は多い。

この際なのでハッキリ言っておきましょう。

時間の無駄です。

最速で通史を終わらせたいなら、

流れを掴むための勉強なんて止めて下さい。

受験世界史では如何上手く得点できるかが全て。

流れを掴むことじゃなく点を取ることにフォーカスすべき。

世界史に詳しくなる必要はありません。

教養として身に着ける必要もありません。

例えばあなたが通史の学習として、

流れを掴もうと取り組むとします。

その時間を上手く使えば、

受験世界史はあっという間に攻略できる。

白状してしまいますが、

僕は流れなんて大して理解していませんでした。

その為の勉強なんかしたこともありません。

それでも1日2時間勉強しただけで、

河合塾全統記述模試の偏差値74。

そして早慶でも8~9割は鼻をほじりながら、

余裕で取れるレベルになれたんです。

模試での成績も慶應A判定以外出たことがありません。

当たり前だ。

>>「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・

流れを掴むなんて無駄な時間を省いて、

超短期間で通史を身に着けたおかげです。

そんなことせずとも高偏差値を取る事も、

難関大学で高得点取る事も可能。

一方であなたはどうですか?

真面目に流れを掴もうとした結果どれ程成果が出ましたか?

もしも最速で通史を終わらせたいのであれば、

これからお伝えする内容を頭に入れて勉強に取り組んでください。

・「受験世界史」に「教養としての世界史」は必要ない!⇩

世界史爆上げの起爆剤!実学や教養とは違う単なる「受験科目」として攻略する

・私立文系なら「理解を求める」なんて必要ない⇩

【世界史】理解できなくても私立なら問題ない!それでも得意科目になる理由と勉強法!

使うのは通史問題集のみ

流れを掴もうとせずに通史学習を行う。

流れを掴もうとせずに通史学習を行う。

この際に必要なものは通史問題集。

これだけです。

もちろん使い方・勉強法が最も大切。

ただ何となく通史問題集を使っても、

そこに意味はありませんので。

通史問題集を使った効果的な勉強法。

これは後ほど詳しく説明します。

ここでは何故通史問題集を使って勉強するのか、

という点について説明します。

理由は大きく2つあります。

・通史問題集自体が攻略本

・解くことを通じた記憶の定着

それぞれ順に概要を説明しますね。

※後述する「効果的な学習法について」と必ずセットで読むようお願いします。

そうでないと腑に落ちない部分があるかもしれません。

まず、通史問題集はそれ自体が攻略本です。

問題集と聞くと”身に着けた知識の確認の場”、

このように思われるかもしれません。

しかし、そうではない。

問題集には受験に必要な知識や、

出題パターンが網羅されています。

世界史を学ぶというよりは、

受験世界史攻略のエッセンスが詰まっている。

教科書で得られる知識は問題集でも得られます。

それがどのように出題されるかも、

問題集を解くことで身に付きます。

入試というのは受験生を振るいに掛ける試験ですよね?

たとえ頻出知識の類だとしても、

誰にでも簡単に答えられるよう出題されるとは限らない。

そうでないと・・・

受験生の差別化が出来ないですから。

振るいに掛けられない。

出題方法にひねりを加えられている。

答えにくいような多角的な視点からの出題。

こんな問題も当然あります。

「あー、この知識自体は知ってたのに答えられなかった」

このような経験ありませんか?

その類です。

つまり知識を知ってる=必ずしも得点に繋がるとは限らない。

そうやって出題されるってことですね。

なので1つの知識に関しても見方が違う、

色んな出題パターンへの対応が求められます。

問題集を使うことで、

必要な知識が身に付くだけではなく、

どのように問われるかまで分かるようになる。

これは取り留めのない情報の羅列とは全く違います。

問題を解き解答を読むことで、

知識と出題パターンという、

受験世界史の攻略エッセンスが身に付く。

それらが身に付くと、

「この”キーワード”があるから答えはこれだ」

のようにパターンに応じて解答できるようになってくる。

例えば「1618年にはじまった戦争」

とあった瞬間に30年戦争と分かります。

要するにこの年号がキーワードです。

こう言った情報が問題中で発見できた時点で、

解答にこれ以外の情報(流れとか理解)はいらない。

それに1つの知識に対するキーワードは多くありません。

そのパターンは限定的です。

問題集はこういう情報の塊なので、

そこに絞って重点的にやれば、

一気に必要な力をつけられます。

次に、問題を解くことで記憶の定着が早くなる。

インプット一辺倒だと、

脳内で記憶が眠ったまま消え去ってしまいます。

何度か読んで記憶がバチっと定着する。

これは天才の類です。

でも多くの人はそんな能力を持っていません。

凡人が特殊な人をマネしたって出来やしない。

そんな時にインプットとアウトプットの高速回転が役に立つ。

インプットとアウトプットの高速回転。

これは情報を入れたらその情報を使って、

問題を解く事を繰り返すということです。

脳内にある情報を引っ張り出して問題を解く。

そうすることで脳はその情報が重要だと認識しやすくなる。

それを頻繁に行うことで記憶の定着に繋がっていく。

このようにして通史問題集を上手に活用し、

完璧に出来れば偏差値70は余裕で越えます。

marchや早慶中位学部くらいまでは、

この時点で合格点程度なら安定して、

取れるくらいにはなるでしょう。

少し長くなったので一先ず、

通史問題集を使うことの要点をまとめます。

- 受験世界史のエッセンスが詰まった通史問題集を解く

⇒必要な情報と出題パターンの記憶定着に繋がる - 通史問題集が完璧になる

⇒偏差値70や難関大学でも戦える

これを最大効率でやるべく、

下段で学習法をご説明します。

・教科書学習はするべきではない理由はこちら⇩

【世界史・日本史】教科書?使ったことないけど?慶應法進学者による教科書学習の考察

・私立文系なら「ノートにまとめる」これが時間の無駄な理由とは?⇩

【私立世界史】ノートにまとめるのは無駄!私立世界史の特徴に合わせた勉強を!

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

効果的な学習法について

ここでは通史問題集を使った、

ここでは通史問題集を使った、

具体的な勉強法について説明します。

通史問題集は3冊用意して同時並行で進めてください。

先ほどお伝えした通史問題集を使うメリット。

ここのおさらいから始めましょう。

・通史問題集では知識や出題法を学べる

・問題集を解くことで記憶の定着に繋がる

問題集1冊では1つの知識について、

出題パターンは1~2しか触れることができません。

そこで3冊使うとどうなるか?

より多くの出題パターンに触れることができますよね。

それに解説の情報を含めると、

1冊では網羅しきれない情報も、

3冊あればカバーすることができます。

教科書など流れを学ぶ系の参考書では、

ある側面からしか見ることが出来ない。

こういった出題パターン慣れや、

より多角的な情報の網羅性において、

通史問題集ベースの方が成績につなげやすい。

この辺が身に付いていれば、

流れなんて気にせずとも、

答えられてしまいますからね。

そして3冊同時並行で進めることで、

圧倒的に記憶の定着が良くなります。

ちなみに3冊同時並行とはこういうことです⇩

・問題集A,B,Cを用意する。

⇩

・問題集Aの1章を解く

⇩

・問題集Aの1章を復習する

⇩

・問題集Bの1章(問題集Aと同じテーマの章)を解く

⇩

・問題集Bの1章を復習する

⇩

・問題集Cの1章(問題集A,Bの1章と同じテーマ)を解く

⇩

・問題集Cの復習をする

問題を解いて間違えた問題には、

チェックを付けておいてください。

2周目以降はチェックを付けた問題中心に、

同じ要領で回します。

こんな感じで1日の内に、

3冊の同じ章を解いて復習する。

これでインプットとアウトプットの高速回転が可能になり、

インプット一辺倒よりも遥かに速く定着します。

この要領で10~15周もすれば通史学習は終了です。

え?10~15周なんて出来ないって?

そうですよね、、、

大きな負担に感じるのも無理ありません。

短期間で通史学習を終わらせる上で、

2つほど注意点がありました。

・通史問題集を解く際は完璧を求めず、時間を掛けないこと。

・いきなり問題集解くと初めは分からない問題だらけだけど、それでいい

問題を解く際に考えても答えは出てきません。

復習の際に覚えようとしても、

どうせ1回では覚えられない。

見た瞬間に答えが分からないなら次の問題に進む。

復習も解説を一読するだけで十分です。

1回では覚えられないことを前提に繰り返します。

なので一つ一つの作業に時間は掛けないでください。

そして知識ゼロから始める場合は、

初めは分からないことだらけになります。

それで大丈夫です。

解説読んで知識を入れて問題集を解く。

この作業をひたすら行ってください。

少しずつ分からない箇所が減っていきます。

10~15周もする頃には全て頭に入っているはずです。

とにかく時間を掛けずに繰り返すことだけ考えましょう。

いつまでに何か月で終わらせるか

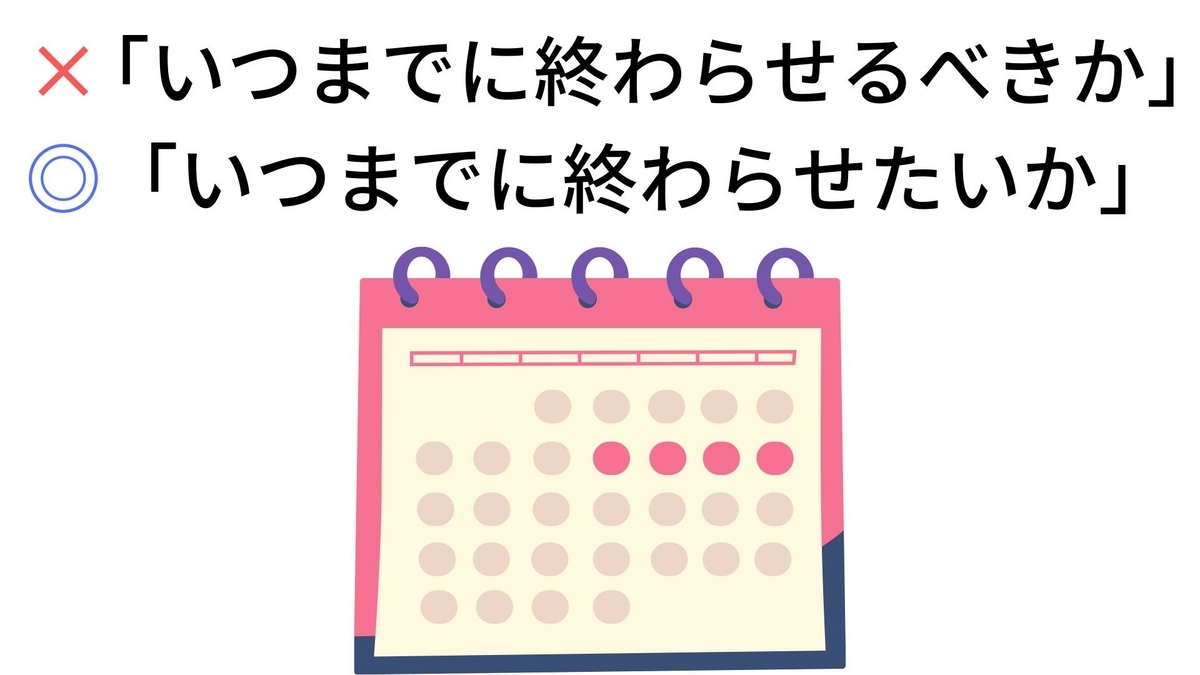

「通史はいつまでに何か月で終わらせるべきか?」

この類の質問は多々頂くことがあります。

でも・・意図が良く分からない。

これが正直なところです。

例えば、以下のような場合で考えてみて下さい。

あなたが11月から全くのゼロベースで、

世界史を勉強し始めるとしましょう。

巷で良く言われる流れを把握するというセオリーに沿って、

教科書なんかで流れを身に着けようとするとします。

そこに3か月掛かりますって言われたら、

どうするんですか?

過去問はおろか問題集を解くこともなく、

受験に突入することになりますよね。

それで納得できるんでしょうか?

もっと言えば以下の場合はどうでしょう。

「通史は8月までに終わらせるべきですね」

こう言われたらどうするんでしょうか?

11月から始めようとする人は諦めろってことですか?

勉強を始めるタイミングも、

進むペースも人によって違います。

通史なら4~5月に勉強始めて2~3か月かけて、

夏ごろに仕上がるのが理想だとは思います。

掛かる負荷も少なく余裕を持って、

それ以降の学習を進められるからです。

しかし夏以降に勉強を始める人もいるでしょう。

通史に3か月も掛けたくないって人もいるかもしれません。

いつまでに・どれくらいの期間で通史学習を終わらせたいのか。

これは自分で決めるべき。

そして、そこから逆算して問題集を進めるペースを決める。

「自分のやるべき総量÷残された日数」

これで1日当たりが出ます。

今回お伝えしたやり方であれば、

問題集を進めるペースは自分で決められますよね。

いつまでに終わらせたいのか。

そこに合わせてやるべき量を調整する。

そうすれば必要に応じて、

あなたの中で求める”最速”を実現できます。

1ヵ月で終わらせたいなら、

1ヵ月で終わるように1日のやるべき量を分配する。

3ヶ月ならそれに合わせて分配する。

それを先述した通りの学習法で進めれば、

短い期間で偏差値70だって簡単です。

「いつまでに何か月で終わらせるべきか?」ではありません。

「いつまでに何か月で終わらせたいのか」

常に自分本位で考えましょう。

さいごに

まとめ

・流れを掴む学習はせずに、いきなり通史問題集から入る

・3冊を同時並行で進め、一つ一つに時間は掛けず10~15周繰り返す。

・いつまでに何か月で終わらせるべきか、ではなく終わらせたいタイミングに起点を置いて考える

今回お伝えした通史問題集を活用した学習なら、

通史を最速で終わらせることが可能です。

流れを理解するという無駄な時間を削り、

徹底的に問題集を繰り返し行ってください。

あなたがいつまでに終わらせたいかによって、

進めるべき量を調整しながら取り組める。

だからこそ自分にとっての最速で学習を行えます。

⇒【独学で攻略】楊貴妃しか知らなかった僕でも1日2時間で偏差値70以上に仕上げた世界史勉強法はこちら

⇒【世界史】通史が終わったら何をする!?状況に合わせた今後の流れはこちら

⇒「やばい!世界史が間に合わない」本当にゼロから受験仕様に仕上げる簡単2ステップとは?