倍率なんて意味ないぜ

「志望校の倍率がめっちゃ高い」

「これじゃ受かんないかもしれない」

大学入試が近づくと、

こんな心配をするかもしれません。

いやいやいや・・・

ちょっと待ってください?

志望校の倍率なんて参考になりません。

マジクソどうでもいい数字です。

僕が進学した慶應大学。

ここでは4~7倍の倍率です。

しかし気にしたことがありませんでした。

というのも倍率なんて、

募集人数に対する受験者数でしかないから。

「倍率が高い=合格が難しい」

そう考えるべきではない理由があります。

倍率が上がっても、

合格に相当するレベルの層は変わりません。

合格点を超えたかどうか

大学入試ではこれのみが、

唯一の判断基準です。

倍率なんかはどうでもいい情報。

今回はこんな受験の倍率に関して、

詳しく話をしてみます。

・倍率の高さが気になっているあなたへ

・倍率が関係ない理由が分かる

筆者については⇒こちら

倍率とは

募集に対して何人受けるかってだけ

・志願倍率=1募集に対して何人志願者がいるか

・実質倍率=1募集に対して何人受験者がいるか

以上のように倍率には二つあります。

大事なのは実質倍率です。

志願倍率では願書を出した時点で、

その数にカウントされます。

つまり当日受けていない人も含まれる。

一方で実質倍率では、

実際に受験した人のみがカウントされる。

この数字から分かるのは何か?

募集人数に対する受験者数だけです。

この数字が大きいから合格しにくい、

小さいから合格しやすいわけではないです。

このカラクリについて、

下段で説明していきます。

倍率が関係ない理由

実質倍率の中の実質倍率によって形成される合格ラインという考え方

試験をパスする難易度。

実質倍率が高くても、

それは変わりません。

結局合格ラインの形成を司るのは、

合格に相当する受験者層だけだからです。

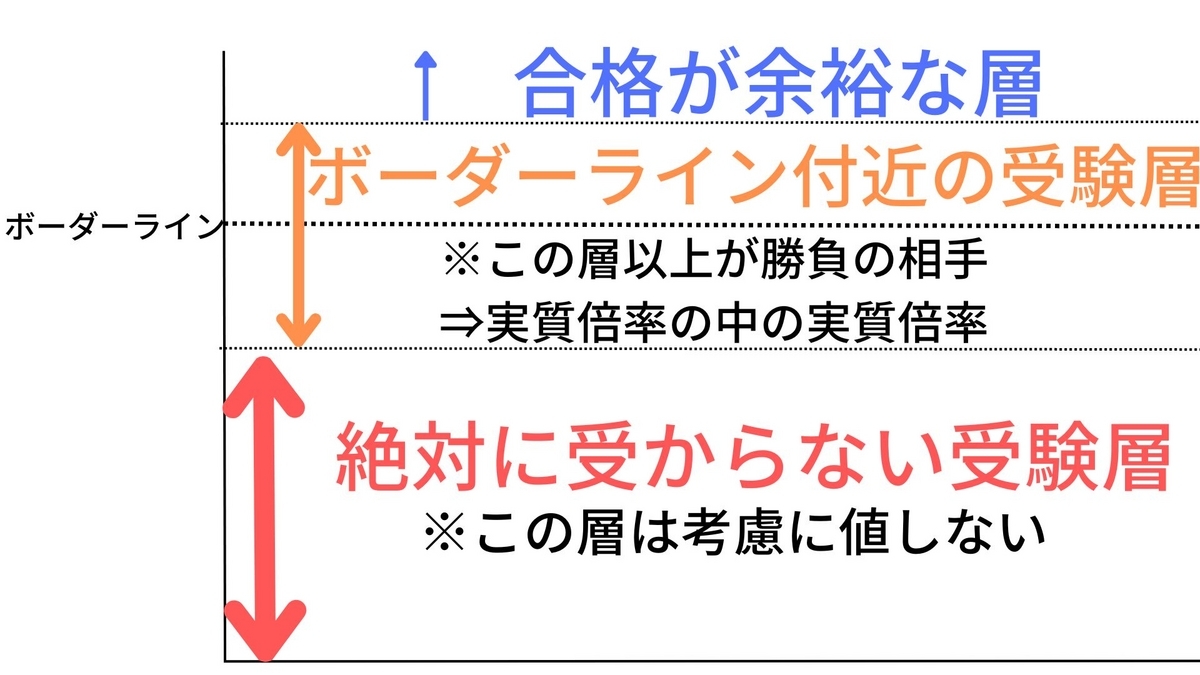

100人受験して募集が20人だとします。

実質倍率は5倍ですね?

でも大事なのはここから。

そこに合格はあり得ない人が、

60人混じっていたとします。

そういう人が大学入試には、

必ず存在します。

勝負の土俵にも立ってない雑魚。

こう思ってください。

そうすると?

実質的に合格を争うのは40人ですね。

これだと募集に対して、

2人に1人は合格ことになる。

つまり二倍です。

要するにどういうことか?

受験者の中から更に、

合格を狙える層が、

絞られるわけです。

これこそが、

実質倍率の中の実質倍率、

という考え方になります。

その絞られた合格に相当する受験者層。

結局は戦いが繰り広げられます。

その受験者たちというのは、

その大学を狙うに当たって偏差値的、

学力的に妥当な人たちなわけです。

彼らは模試等の判定や、

自分の偏差値と大学の偏差値を鑑みて、

その試験を受ける訳じゃないですか。

そこでの合格者層のレベル。

これは大きな変動をしません。

それは何故か?

大学や学部の偏差値って、

毎年ほぼ変動無いですよね?

今年になっていきなり昨年比で、

偏差値5も10も上がる事はないでしょう。

上下するにしても微々たるものです。

そして偏差値というのは、

受験生の中の相対的な数字です。

簡単に言うと受験生の平均値に対する、

位置付けみたいなものになります。

その位置付けに相当する人。

=偏差値的に妥当な人がメイン層で受かる。

だから、その学校にその偏差値が付けられる。

その偏差値よりも、

メチャクチャ上の層が、

ボリューム層になる事は無いです。

逆にメチャクチャ下の層が、

ボリューム層になる事もありません。

つまり例えば偏差値70の学校には、

偏差値70の人がボリューム層になる。

その学校のボリューム層が、

偏差値50や80になることは無いってこと。

そして偏差値70の人の割合は決まってます。

その人たちがある試験に一極集中する。

これは理屈的にはあり得ても、

実際にはそんな現象は起きません。

それぞれの志望校や入試日程の兼ね合いで、

必ずある程度は分散されていきます。

そういう訳で合格者のボリューム層と、

その数が大きく変わることは無いってことです。

そしてその人たちによって、

その試験における合格最低点が決定します。

当日の試験が例年よりも、

難化や易化することはあるでしょう。

それにより点数の上下は起きる。

でも、それは合格難易度が変わる訳ではない。

合格相当レベルの層の人みんなの点数が、

揃って上がるか下がるかするだけです。

なので結局のところ、

合格難易度が変動することにはならない。

その試験における合格相当の層が形成する、

合格ラインを越えられるかどうか。

結局大事なのは、

ここしかありません。

だから倍率なんてどうでもいいんです。

自分VS志望校という一つの軸だけ

ここまでの話を簡単に整理しますね。

その大学に順当に受かる層。

これは毎年大きくは変わらない。

そしてその層がその大学の、

合格ラインを形成します。

それが合格最低点となって現れる。

点数自体は問題の難化や易化で、

上下することは勿論あります。

ただ合格者層のレベルが、

大きく変わる訳ではないので、

合格難易度自体に大きな変化はない。

だからその合格ラインを超えているかが、

何よりも大切な指標になる。

数だけにフォーカス置いている倍率は、

取るに足らない情報だってことです。

これまでの話はこんな感じ。

ここまでついてきてくれていたら、

お分かりになると思うのですが、

大切なのは合格ラインと自分の立ち位置。

要するに自分VS志望校。

この一つの軸だけです。

気にすべきは倍率じゃない。

他の人がどうとか、

受験者数や募集人数がどうとか。

こんなのはどうでも良い情報。

自分が確実に合格ラインを、

超えられているのかどうかです。

倍率が低いから受かりそう。

そう思ったとしても、

合格ラインを超えてなきゃ、

そりゃ落ちます。

「倍率低いからいけるかも」

こんなの自分への気休め。

単に希望を持ちたいだけ。

一方で倍率高くてしんどそう。

そう思っても、

合格ラインを超えてれば受かる。

「倍率高いから厳しいかも」

こんなのは無意味に不安を煽り、

見るべきポイントを曇らせるだけ。

どうです?

倍率じゃないでしょ?

だから、自分VS志望校。

この一つの軸ってこと。

折角過去の人たちが、

目安となる合格ラインを、

示してくれています。

そこを指標にして、

自分の立ち位置を把握する。

上回っているのか。

下回っているのか。

どれくらい上回っているのか。

どれくらい下回っているのか。

そういうのを参考にしながら、

自分の目標ラインを決める。

後はその設定したラインと、

自分との戦いです。

以降ではその目標ライン設定の注意点、

そこの超え方について説明します。

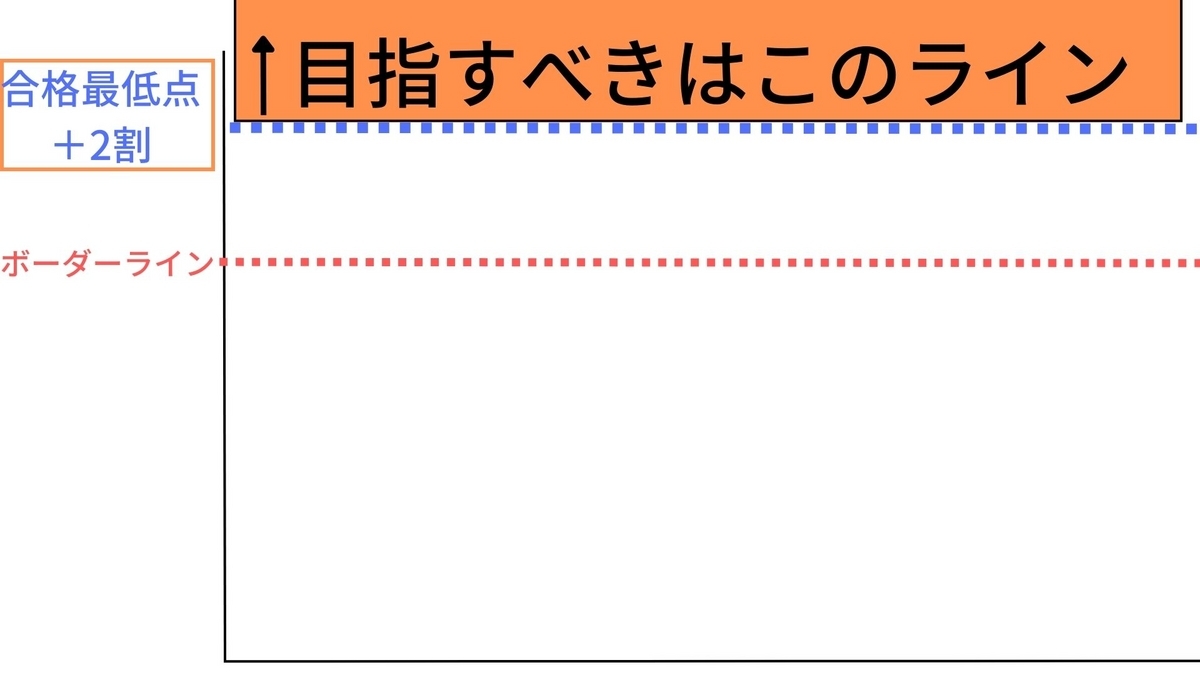

自分の目標ラインを高めに設定する

自分の目標ラインをボーダーに設定する。

これは非常に危険です。

もしも入試本番でミスったら、

その時点で落ちてしまいます。

また合格ラインを得点できたと思っても、

万が一試験が易化していたら?

それに気付けなければ?

期待したのに落ちていた。

こんなことにもなるでしょう。

なので自分の目標ラインは、

高めに設定しておくべきです。

合格点に対して+2割を目指しましょう。

例えば例年の合格点が6割、

易化した年が7割、

難化した年が5割としましょう。

それら合格点に+2割で考えると、

各年で8割、9割、7割ですね。

これだけ取れるようになれば、

多少本番ミスっても、

合格最低点以上は狙えます。

難化も易化も倍率も、

一切関係なく合格できるはずです。

自分で設定したラインを超える対策の考え方

合格点+2割を常に目指すとなると、

何をすべきか戦略を考えないといけません。

どの科目を何点取るか。

ここをまずは具体的にするべきでしょう。

自分の学力との兼ね合いもあると思います。

「得意科目は~くらい」

「苦手科目でも~くらい」

こんな風に各科目で、

現実的に狙えるレベルで考えます。

それを考えた後に、

何をすればその目標に到達するかを、

明確にします。

根本的な学力の面でも勿論そうですね。

それだけでなく過去問を基に、

どんな対策が有効かも考えるべきでしょう。

知識に偏った問題が出るなら、

必要なレベルの知識を押さえておくなど。

そういう分析を終えたら、

受験までにやり切らないといけません。

やることだけ決めても、

不履行じゃ意味ないですからね。

そのためにはちゃんと、

スケジュールを立てましょう。

やるべき全体量を踏まえて、

受験に間に合わせるには、

1日当たりどの程度の量をこなしていくべきか。

そういうことを明確にする。

そこまで考えることが出来たら、

それを毎日実行していくだけです。

その先にはやるべきことをしっかり終え、

合格最低点+2割を取れるだけの力が、

キッチリ付いているはずです。

・”やるべきことを確実に終わらせる”戦略スケジュールの組み方⇩

【下克上スケジュール】落ちこぼれから逆転合格を可能にしたのはスケジューリングだった

※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!

倍率ではなく自分との勝負

さいごに

倍率というのは、

合格争いに関係のない層も含まれる数字。

そこと睨めっこしても何も変わりません。

言い方は良くないですが、

雑魚が幾らいても関係ない。

彼らは勝手に落ちて行く。

とりあえず受けるだけの層。

あなたの合否に関しては、

考慮に全く値しない層です。

結局は合格点を超えるかどうか。

つまりそれは自分との勝負です。

合格を狙える層が形成する合格ラインを超える。

そのためやるべきことをやり切ること。

注視すべきはこの1点に尽きます。

実態のない数字に囚われることなく、

やるべきことをやり切るという、

自分との戦いに勝てるよう取り組みましょう。

⇒【焦らん?】過去問で合格点に届かない!歯が立たない時の原因と対処法【大学受験】こちら

⇒ 大学受験甘く見てない?みんな受験終わってから気付くんだよね。。。